Монах у моря. Оглушающая тишина Каспара Давида Фридриха

В 1810 году Прусская Академия художеств организует в Берлине крупную выставку, на которой вниманию зрителей представлены работы преуспевающих немецких художников, отражавших тенденции того времени. Перед глазами посетителей мелькает вереница стилей рубежа эпох: классицизм в перемешку с зарождающимся романтизмом. Большинство картин наполнено светом, блаженной мечтательностью, одни воспевают великолепие природы, другие идеалы разума, но одно полотно сильно выделяется — «Монах у моря» Каспара Давида Фридриха, резко отличающийся своей мрачностью и предельным минимализмом, почти абстрактностью. Картина не вызывает привычного восхищения, а скорее порождает у зрителей чувство тревоги, одиночества и необъяснимой безмолвной мощи, словно приглашая к созерцанию бесконечности и проникая в самые таинственные глубины человеческой души. Несомненно, этот пейзаж никого не оставляет равнодушным, но тем не менее, публика пока не готова погружаться так глубоко.

«Монаха у моря» приобретает Король Вильгельм III для своего сына, обеспечив начало карьеры художника, а в 1975 году Розенблюм объявит картину началом искусства модернизма. Как столь неоднозначная работа обрела внезапный успех у современников и спустя 165 лет сумела встать в один ряд с искусством XX века?

Я постаралась понять, что именно выделяет «Монаха у моря» Каспара Давида Фридриха на фоне произведений его современников: какими художественными средствами картина воздействует на зрителя, что вызвали бурную реакцию публики на выставке 1810 года. В чем заключалась философия художника — философия, которая вспыхнула ярко в начале XIX века, была забыта на десятилетия, чтобы позже возродиться в эстетике модернистского искусства XX века.

В исследовании рассматриваются различные трактовки картины, предложенные историками искусства, философами и художниками, что позволяет взглянуть на «Монаха у моря» под разными углами — как в контексте религиозно-романтической традиции, так и сквозь призму экзистенциальной тревоги. Особое внимание уделяется влиянию картины на зрителя, её формальному строю, минимализму и кажущейся абстрактности.

Моей задачей было всесторонне исследовать, как и почему это произведение, столь чуждое духу своей эпохи, оказалось пророческим и сумело отразить универсальные, надвременные переживания человека перед лицом бесконечности.

Как рождается одиночество

Каспар Давид Фридрих родился 5 сентября 1774 года в семье простого ремесленника — его отец был мыловаром. Семья жила в небольшом городке Грайфсвальд на берегу Балтийского моря, в регионе, известном своей северной природой и морскими пейзажами, что оказало глубокое влияние на формирование художественного стиля Фридриха как пейзажиста и стало источником вдохновения для многих его произведений. Художник был воспитан в традициях лютеранской церкви и рано познал горечь утраты, что во многом сформировало его мировоззрение и художественный метод: основные мотивы — трепет перед невообразимым и тоска по недостижимому — в его картинах передаются через состояния природы, через землю и воздух, кору деревьев и пену волн. Фридрих считал природу символом Бога, местом встречи с ним, она таинственна, но при этом человек, достигший гармонии с ней, способен получить ответы на волнующие его вопросы.

В 1798 году, отучившись в Датской королевской академии изящных искусств в Копенгагене, Фридрих перебирается в Дрезден, где сближается с кружком романтиков: Л. Тиком, Новалисом, Г. фон Клейстом, Ф. О. Рунге. Основной чертой творчества «дрезденских романтиков» являлось сочетание религиозного, мистического и в то же время поэтического восприятия природы как недостижимого идеала. Несмотря на тесную связь с сообществом единомышленников, Фридрих всегда оставался в стороне от веяний моды и идеологических тенденций. Он понимал, что совсем избавиться от влияния времени невозможно, но вдохновение для работы стремился черпать из внутреннего источника, из переживаний от наблюдения за природой.

«Я должен оставаться один и знать, что я один, чтобы созерцать и чувствовать природу в полной мере; я должен отдаться тому, что меня окружает, я должен слиться со своими облаками и камнями, чтобы быть тем, кем я являюсь» [1]

— Каспар Давид Фридрих

В общем сознании работы Фридриха были скорее однообразно тоскливыми. В этом отношении можно сказать что общество XIX века не сильно отличалось от современного, для многих искусство было своеобразным аттракционом, от которого требовалось развлекать зрителя, рассказывая ему истории на привычном языке, вызывать в нем понятные сиюминутные яркие чувства: светлую ностальгию, героический патриотизм, умиление или восхищение, но никак не грусть или даже скорбь. Образы, пробуждающие скорбь, тревогу или религиозные размышления, воспринимались как неуместные.

1. Каспар Давид Фридрих. Вечерний пейзаж с двумя фигурами. 1830 — 1835. 2. Каспар Давид Фридрих. Зимний пейзаж с собором. 1811 3. Каспар Давид Фридрих. Морской берег в лунном свете. 1835 — 1836

Взгляд на «Монаха у моря»

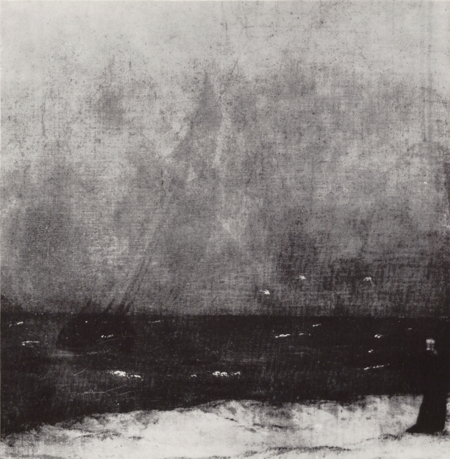

Тем не менее, именно одно из самых смелых и непривычных произведений Фридрих представил на берлинской выставке 1810 года. Он работал над ним в течение нескольких месяцев, постоянно возвращаясь к композиции и внося изменения вплоть до последнего момента. Итогом стала картина, написанная на самом большом холсте, когда-либо использованном художником (110 × 171,5 см). Её композиция предельно лаконична: три горизонтальные полосы — песок, море и небо, в центре которых находится одинокая фигура человека, обращённого к бескрайнему пространству. Каждой природной зоне — земле, воде и воздуху — соответствуют минималистичные детали: редкие травинки, пенные гребни волн, едва различимые в небе силуэты чаек, помимо этого на картине практически отсутствуют какие-либо ориентиры, которые бы создавали пространственную глубину. Только фигура монаха придает композиции лёгкое ощущение пропорций, она создаёт измеримые отношения: линия контура берега, немного поднимаясь от краев и достигая вершины в фигуре монаха, создаёт своего рода перспективный эффект.

4. Каспар Давид Фридрих. Монах у моря. 1808-1810

Планы резко разграничены: отсутствует мягкий переход, где бы волны омывали песок, контуры бледно-желтых дюн хотя и повторяют движения морских гребней, но ярко контрастируют на фоне тёмно-зелёной, почти чёрной воды. Монах с одной стороны связывает две плоскости между собой, но с другой — не принадлежит ни одной из них. Ноги его утопают в песке, верх растворяется в морской пучине, а лицо опущено в руку. Линия горизонта же напротив, плоская, прямая, словно расчерченная линейкой, хотя Фридрих знал о пространственном искажении и активно применял его в других работах. Но здесь — даже формат картины намекает на то, что художник стремился захватить как можно больше, а потому линия горизонта должна продолжаться за пределами холста.

«Картина, которая по необходимости ограничена, представляется лишь фрагментом бесконечности — случайно выхваченным кусочком» [2]

— Хельмут Берш-Зупан

Переход между морем и небом нечеткий, размытый, как бывает при наблюдении дождя издалека, что создает эффект мутной завесы, за которую мы не можем проникнуть, различая лишь очертания.

Воздушное пространство занимает большую часть полотна и, кажется, что это самая живая часть композиции. У линии горизонта оно почти растворяется в черноте моря, но чем выше, тем больше сумрак рассеивается и облака расступаются, обнажая ясное небо. Представляется, будто монах уже стоит в тени сгущающейся грозы: над его головой и перед ним бушует стихия, и только зритель, наблюдая со стороны, охватывает этот пейзаж целиком — с безопасного расстояния.

Если вы когда-либо пробовали зарисовать типичный морской пейзаж или сделать его фотографию, то вам наверняка будет несложно понять, что он настолько же прекрасен в действительности, насколько уныл, ограниченный какими-либо рамками. В замкнутом пространстве глазу необходимо за что-то зацепиться, а потому большинство морских пейзажей окантовано береговыми дюнами или скалами, сбалансировано судами, лодками, бушующей стихией. Стихия Фридриха выражена не формой, а скорее внутренным напряжением. На картине нет угрожающих вихрей волн, разбивающихся друг о друга, нет и фактурных грозовых туч, монах не заламывает руки к небу, а покорно наблюдает. Там, куда помещен зритель, вероятно, даже едва слышен шум волн и голоса чаек. Все будто замерло в ожидании того, что скрыто за недосягаемой дымкой горизонта. Картина передает естественное восприятие моря, каким его привык видеть человеческий глаз, однако не так, как его привык видеть зритель XIX века, да и сам Фридрих пришел к натуралистичной, почти абстрактной чистоте композиции не сразу.

Поиск визуального языка и способы его чтения

В «Теченском алтаре» Фридрих нащупывает способ передать то чувство, которое живет в нем самом — чувство непостижимости возвышенного, божественного. Композиция, избранная художником, была одной из причин скандала вокруг картины — ведь весь обзор зрителю закрывала гора и вид как бы снизу вверх, откуда не видно самое, казало бы, главное — источник магического света. Вся сцена будто бы повернута к смотрящему спиной. С одной стороны ощущение недоступного человеку таинства потустороннего и с другой мечта приблизиться, узнать, что же там, за завесой. Противоборство реального (видимого) и идеала становится основной формулой многих работ Фридриха — так он вовлекает зрителя, побуждая его к мысли. Но чтобы в полной мере суметь выразить эту идею, художник экспериментирует с формой. Характерными элементами его живописи становятся туман, рассвет или сумерки, мрачные силуэты и люди, повернутые спиной. Но что насчет моря?

5. Каспар Давид Фридрих. Теченский алтарь (Крест в горах). 1808

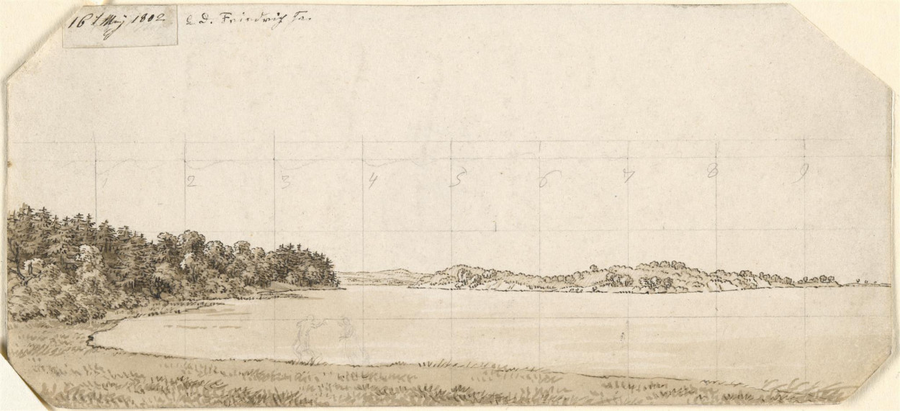

О том, насколько неочевидным тогда было решение Фридриха предельно упросить композицию, свидетельствуют многочисленные подготовительные зарисовки. Виды с берега на море встречаются у Фридриха из путешествий по Рюгену в 1801 и 1802 годах. На этих ранних рисунках пространство воспринимается как единое целое: небо — фон, берег — передний план, плавно перетекающий в зеркальную плоскость воды.

6. Каспар Давид Фридрих. Берег озера на Рюгене с двумя рыбацкими лодками, около 1802; 7. Каспар Давид Фридрих. Берег озера в Jasmunder Bodden на Рюгене, 1802

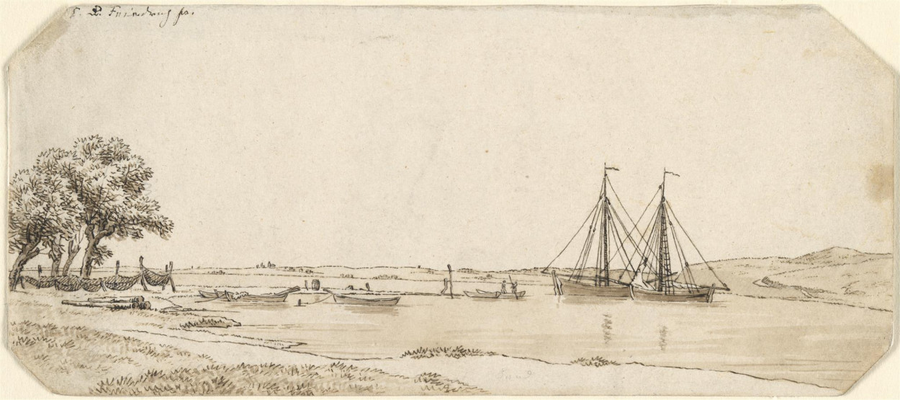

Важную находку, которая выводит идею изображения прибрежного пейзажа на новый уровень Фридрих совершает во время третьей поездки на Рюген. Там он делает рисунок моря, вид на которое открывается снизу вверх между двух дюн. Переход между пляжем и морем исчезает, а контур дюн поднимается над линией горизонта, передний и задний план резко отделены друг от друга, но детали берега создают глубину и масштаб, в то время как море лишено каких-либо измеримых связей — крошечное судно не соотносится с объектами переднего плана и только усиливает пространственную неясность.

8. Каспар Давид Фридрих. Вид через береговую впадину на море, 1806

Далее Фридрих развивает принцип последовательного пространственного построения «земли и моря» как два отдельно существующих объекта. На одной из картин того периода изображен рыбак, держащий на плече жерди и стоящий на небольшой земляной насыпи, глядя на море, где вдалеке виднеется парус. Кажется, будто контраст между берегом и водой здесь читается намного отчетливее, скорее как сформированный принцип, а не случайность. Но, несмотря на все то же противопоставление, здесь герой находится в гармонии и связи с окружением: на берегу его хижина и сети, а взгляд его направлен вдаль, к паруснику, связывая передний план с дальним.

9. Каспар Давид Фридрих. Морской пляж с рыбаком. 1807

Специалист по творчеству Каспара Давида Фридриха Хельмут Бёрш-Зупан, предполагал наличие скрытых символов, которыми насыщены элементы его картин. Приближающийся корабль, например, согласно этой теории, является напоминанием о смерти, неясные образования вдалеке — обещания загробной жизни, якорь представляет надежду на воскрешение, а восходящая луна или полумесяц — символ Искупителя. Именно Берш-Зупан в своей статье 1960 года обращает внимание на развитие прибрежного пейзажа Фридриха, на то, как чувство обретало форму и наоборот — форма начинала выражать чувство.

В отношении рыбака можно сказать, что несмотря на схожую с монахом композицию, картины являются полными противоположностями. Если море — символ бесконечности, берег — отношения между человеком и его положением в мире, а корабль — человеческая судьба, отданная этой бесконечности, то в первом случае сюжет наполнен надеждой, а во втором тревогой. Начало и конец.

9. Каспар Давид Фридрих. Морской пляж с рыбаком. 1807 4. Каспар Давид Фридрих. Монах у моря. 1808-1810

По тому же принципу, предположительно, создавался и «Монах у моря». При инфракрасном освещении становятся заметны силуэты, оставшиеся от первоначального эскиза, на которых видно два судна с парусами, накрененными вправо под сильным ветром. Одно далеко и едва различимо, другое ближе с очертаниями мачт и снастей, расположены они слева и справа от монаха соответственно, что позволяло примерно оценить расстояние до берега, масштаб и пропорции. Здесь море еще не представлялось как изолированное от любых следов человека пространство, а монах — как ни с чем не связанная одинокая фигура, выражающая одиночество каждого перед лицом бога. Корабли почти всегда в работах Фридриха являются символом религиозной надежды и веры, а потому отказ от первоначального замысла фактически кардинально переворачивает символический смысл картины.

10. Иллюстрации из статьи Хельмута Берш-Зупана «Замечания о „Монахе у моря“ Каспара Давида Фридриха» 1960

11. Иллюстрация из статьи Хельмута Берш-Зупана «Замечания о „Монахе у моря“ Каспара Давида Фридриха» 1960

Так море становится недостижимым «возвышенным», тем, что невозможно измерить, обозреть и понять. Это присутствие отсутствия, вызывающее тревогу, ужас и блаженный трепет. Отсутствие кораблей как пугающая неопределенность, столкновение с надвигающейся пустотой лицом к лицу. Это предельная грань переживания философского «возвышенного» — трагическое «ничто». В этом отношении Хайдеггер писал:

«В тревоге нам открывается: сущее как таковое — в целом. Неопределённость, неуверенность этой открытости есть присутствие ничто» [3]

Клейст также считывает в картине угрожающие силы природы, вызывающие чувства, которые невозможно описать иначе как страх перед концом бытия всего:

«…прискорбнее, неприютнее такого положения в мире — быть единственной искоркой жизни в обширном царстве смерти, быть одиноким центром одинокой окружности. Вся картина с двумя-тремя изображенными на ней таинственными предметами — это словно апокалипсис» [4]

Подойти к интерпретации не только этой работы но и других работ Фридриха можно и с другой стороны. Вернер Буш придерживается мнения о том, что художник выражал божественное не через наделение объектов скрытым смыслом, а через внутреннее переживание и математическое представлении о том, из чего и как должна строиться композиция. Чаще всего Фридрих делал скрупулезные зарисовки с натуры, но не повторял композицию дословно, на полноценных полотнах он собирал коллаж из разрозненных эскизов, выстраивая элементы, как правило, вдоль осей золотого сечения.

«Лишь тогда, когда в изображение включён абстрактный, введённый художником порядок, зритель может интуитивно почувствовать присутствие Божественного за образом природы» [5]

— Вернер Буш

Вернер Буш отмечал созвучие мировоззрений Фридриха и Шлеймахера — теолога, который считал, что религиозность проистекает из восприятия и чувства, но не из знания или действия. Вероятно, такой подход в отношении Каспара Давида Фридриха может быть даже более актуальным, поскольку выросший в атмосфере переживаний глубокого разочарования от идей просвещения и Французской революции, он искал утешения в природе и вере. В контексте романтизма это классический раскол между идеалом и исторической реальностью. Для Фридриха религиозное переживание невозможно понять эмпирически, разгадав шифр, технические навыки лишь средство выражения божественного на понятном зрителю языке. Так, например, золотое сечение интуитивно, заложено природой.

Фридрих неоднократо упоминает в своих письмах некий «внутренний взор», которым он видел новую картину, прежде чем сделать набросок. С особой тщательностью Фридрих учился у природы, но в мастерской перед холстом его глаза были закрыты:

«Закрой свои глаза, чтобы сначала увидеть свою картину духовным взором. А потом извлекай наружу все, что видел во тьме, чтобы все это воздействовало на других — извне и изнутри» [6]

— Каспар Давид Фридрих

Но вот в чем особенность, в «Монахе у моря» практически полностью отсутствуют все подобные упорядочивающие структуры. Фридрих сознательно отказывается от традиционных формальных приёмов, предельно сокращая композицию, устраняя линии перспективы, ориентиры масштаба, связи и переходы между объектами, что, возможно, и порождает восприятие этой картины как проявление абсолютного нигилизма. Такое решение придает картине ощущение тревоги, неустойчивости, растерянности.

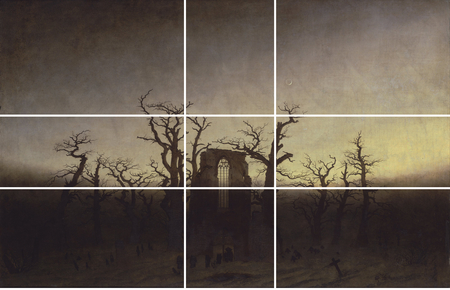

Своеобразным продолжением «Монаха у моря» является «Аббатство в дубовом лесу». Художник начал писать картину примерно в то же время и на выставке они располагались рядом, последовательно, сначала «Монах…» и после «Аббатство…». Вокруг ночь и снег, похоронная процессия движется к разрушенной церкви. Считается, что на полотне можно увидеть могилу монаха. Обе картины говорят о смертности, вечности и смысле существования, но во втором случае возвращается упорядоченность. Вертикали золотого сечения в «Аббатстве…» проходят по стволам двух самых крупных дубов, обрамляющих руины слева и справа. Сами руины расположены строго по центральной вертикальной оси картины. Взгляд движется плавно, от краев постепенно углубляясь в самый центр в том числе благодаря гиперболическому силуэту, по которому строится граница между светом и тьмой. Всё полотно подчинено абсолютному порядку, который, преодолевает негативность, присущую «Монаху…».

4. Каспар Давид Фридрих. Монах у моря. 1808-1810 12. Каспар Давид Фридрих. Аббатство в дубовой роще. 1809 — 1810

Рассматривая диптих под таким углом, становится очевиден смысловой контраст между картинами: «Аббатство в дубовом лесу» со всей строгостью построения демонстрирует процесс обретения надежды, божественного провидения, освобождения после смерти, «Монах у моря» же нарочито аскетичный, лишенный гармонии. Композиция словно отказывает зрителю в возможности какой-либо уверенности или надежды.

Первое столкновение с бездной

Именно это чувство, по мнению Флориана Иллиеса, и нашло отклик в душе прусского кронпринца, попросившего отца, Вильгельма III, приобрести для него столь безрадостную картину. В книге «Магия тишины. Путешествие Каспара Давида Фридриха» историк в своей красочной манере описывает тяжелые переживания пятнадцатилетнего Фридриха Вильгельма IV от утраты матери, скончавшейся всего за пару месяцев до выставки. «Человек на берегу моря, одинокий, потерянный, спорящий с небом» [7] — пишет Иллиес о картине. Вероятно, мы можем представить, что юноша и вправду чувствовал себя как этот капуцин, ведь в завещании он велит извлечь сердце из своего тела и похоронить в парке Шарлоттенбург в мавзолее рядом с матерью.

13 октября 1810 года в газете «Berliner Abendblätter» выходит эмоциональная статья Генриха фон Клейста, не похожая на привычный критический анализ. Текст описывает ощущение абсолютного одиночества, безграничности и онемения, возникающего у зрителя перед мрачным и пустым пейзажем. Он сравнивает это переживание с тем, как если бы у человека «были срезаны веки» [8], и он вынужден был вечно смотреть в пустоту. Фридрих, по Клейсту, первым в искусстве решился взглянуть в эту бездну и пригласил зрителя сделать то же самое.

В той же статье, однако, присутствует и иное распространенное мнение, авторства редактора газеты Клеменса Брентано, в котором выражена двойственность восприятия, вызываемая картиной. Этот текст представляет собой одновременно игру, ироничную шутку, и серьёзный комментарий с глубокой рефлексией и попыткой понять смысл произведения. Здесь как раз заметно то впечатление, которое возникало у публики от невиданной ранее абстрактности, воспринимаемой как технический недостаток. Это насмешливое чувство от растерянности, которое по началу испытывает и нынешний зритель в галлерее современного искусства. Но сам Фридрих, конечно, как уже упоминалось выше, не преследовал реформаторских целей в творчестве, но неосознанно создал картину, опередившую свое время.

Гёте изначально скептически отнёсся к полотну, не разделяя энтузиазма Клейста. Он упрекал Фридриха в излишнем мраке и безсюжетности. Однако уже сам факт дискуссии показывает, насколько сильно работа встревожила интеллектуалов того времени.

Эхо безмолвия: от романтизма к модернизму

Ставший громким началом карьеры живописца, «Монах у моря» находился в частной коллекции прусской королевской семьи и был забыт для широкой общественности почти на сто лет. Для Общей немецкой и исторической художественной выставки в Кёльне в 1861 году была выбрана картина «Аббатство в дубовом лесу» для представления Каспара Давида Фридриха. Лишь на юбилейной выставке 1906 года вновь «Монах у моря» был признан одним из его главных произведений.

В 1975 году Роберт Розенблюм поместит «Монаха у моря» на обложку своей знаменитой книги «Современная живопись и северная романтическая традиция», и даст ей подзаголовок — «От Фридриха до Ротко». Историк рассматривает преемственность абстрактного искусства не через формы, а через духовную и эстетическую связь между художниками немецкого и скандинавского романтизма XIX века и абстрактными художниками XX века, а именно через опыт безмолвия, одиночества и поиска Бога.

Картины Ротко, особенно поздние, воспринимаются как современные иконы. Они не описывают, а вводят в медитативное состояние, как и «Монах у моря». Цветовые поля — это современная бесконечность, абстрактное небо или пустыня.

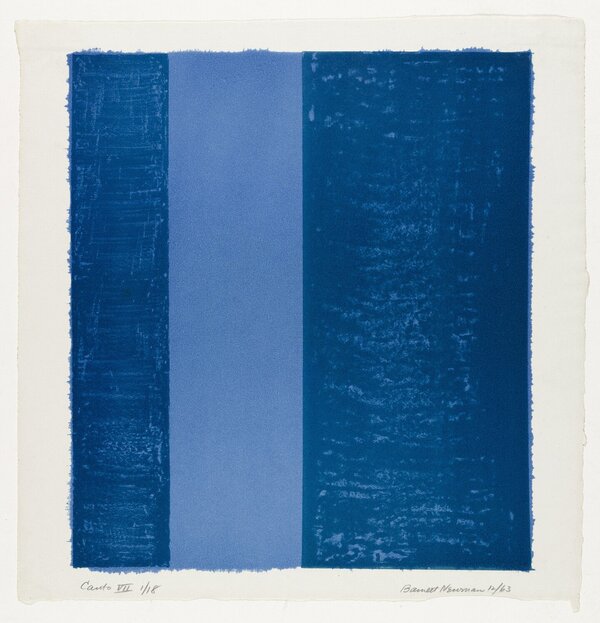

13. Марк Ротко. № 61 (Ржавый и голубой), 1953. 14. Барнет Ньюман, Canto VII from 18 Cantos, 1963

Барнетт Ньюман, современник Ротко, также искал язык для выражения трансцендентного и возвышенного. Он писал:

«Современного художника занимает не столько его собственное чувство или тайна его личности, сколько проникновение в тайну мира… Его воображение стремится вглубь метафизических секретов» [9]

Это утверждение почти буквально перекликается с тем, как Генрих фон Клейст описывал впечатление от «Монаха у моря»: не сюжет, а прямой взгляд в бездну мироздания.

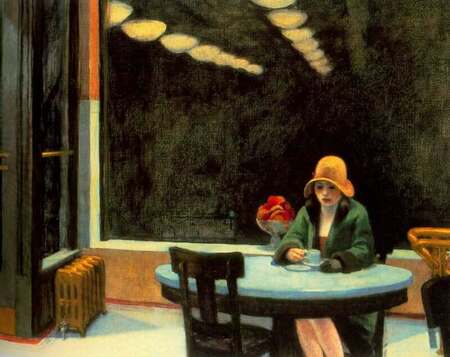

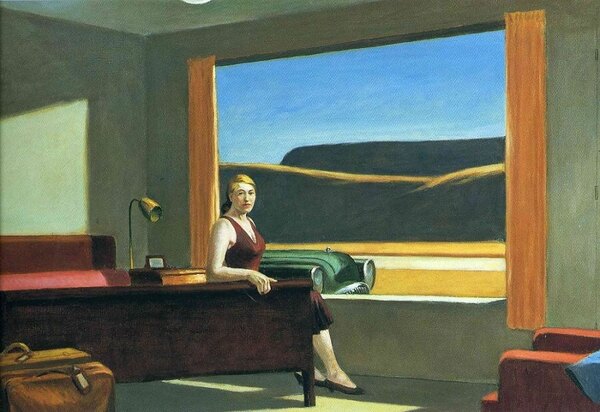

Американский художник Эдвард Хоппер часто изображал одинокие фигуры в пустых интерьерах или перед безмолвными пейзажами, вызывая сходное чувство отчуждения и внутренней сосредоточенности, что и в «Монахе у моря». Как и у Фридриха, у Хоппера пустота говорит больше, чем действие, а зритель сталкивается с внутренней бездной.

15. Эдвард Хоппер, Автомат, 1927 16. Эдвард Хоппер, Западный отель, 1957

Таким образом 1810 год становится отправной точкой в истории абстрактной живописи.

Заключение

«Монах у моря» стал вестником нового типа восприятия — не утешительного и объясняющего, а тревожного, вопрошающего. Картина вышла за пределы своего времени, предвосхитив и кризис романтизма, и рождение модернизма. В ней Фридрих открыл бескрайнее пространство внутреннего мира человека, где море — не просто пейзаж, а образ того, что нельзя постичь до конца. Именно этим бесконечным безмолвием она продолжает звучать и в нашем веке

Цитирование

1. Friedrich, Caspar David. Цит. по: Wolf, Norbert. Caspar David Friedrich: 1774–1840: Romantic Landscape Painting. Köln: Taschen, 2003, S. 27.

2. Бёрш-Зупан Х. Замечания к картине Каспара Давида Фридриха «Монах у моря» // örsch-Supan, Helmut. Bemerkungen zu Caspar David Friedrichs «Mönch am Meer». 1965. S. 64. URL: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/8632/1/Boersch_Supan_Moench_am_Meer_1965.pdf

3. Хайдеггер М. Что такое метафизика? // Время и бытие: Статьи и выступления. — М.: Республика, 1993. — С. 270.

4. Эстетика немецких романтиков. — М.: Искусство, 1987. — С. 364. URL: https://imwerden.de/pdf/estetika_nemetskikh_romantikov_1987__ocr.pdf

5. Буш, В. Каспар Давид Фридрих и Фридрих Шлейермахер// Artdok. Archiv für Kunstgeschichte. — 2004. S. 256 — URL: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/6353/

6. Эстетика немецких романтиков. — М.: Искусство, 1987. — С. 505. URL: https://imwerden.de/pdf/estetika_nemetskikh_romantikov_1987__ocr.pdf

7. Иллиес, Флориан. Путешествие Каспара Давида Фридриха: роман эпохи романтизма / пер. с нем. А. Толкачёвой. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2023. URL: https://books.yandex.ru/reader/O53HXAGU?resource=book

8. Эстетика немецких романтиков. — М.: Искусство, 1987. — С. 364. URL: https://imwerden.de/pdf/estetika_nemetskikh_romantikov_1987__ocr.pdf

9. Ньюман Б. The Plasmic Image. В: Selected Writings and Interviews. — Berkeley: University of California Press, 1992. P. 140. URL: https://books.google.ru/books?id=yaJ1niWLPHMC&pg=PA3&hl=ru&source=gbs_toc_r&cad=2#v=snippet& q=penetration& f=false

Иллиес, Флориан. Путешествие Каспара Давида Фридриха: роман эпохи романтизма / пер. с нем. А. Толкачёвой. — М.: Ад Маргинем Пресс, 2023. URL: https://books.yandex.ru/reader/O53HXAGU?resource=book

Эстетика немецких романтиков. — М.: Искусство, 1987. URL: https://imwerden.de/pdf/estetika_nemetskikh_romantikov_1987__ocr.pdf

Бёрш-Зупан Х. Замечания к картине Каспара Давида Фридриха «Монах у моря» // örsch-Supan, Helmut. Bemerkungen zu Caspar David Friedrichs «Mönch am Meer». 1965. URL: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/8632/1/Boersch_Supan_Moench_am_Meer_1965.pdf

Буш, В. Каспар Давид Фридрих и Фридрих Шлейермахер// Artdok. Archiv für Kunstgeschichte. — 2004. — URL: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/6353/

Radnóti, S. Being and Nothing. 2018. URL: https://real.mtak.hu/

Rosenblum, R. Modern Painting and the Northern Romantic Tradition: Friedrich to Rothko. New York: Harper & Row, 1975. URL: https://archive.org/details/modern-painting-and-the-northen-romantic-tradition-rosenblum-book/page/17/mode/1up