Компонирование одиночества на полотнах Эдварда Хоппера

Рубрикатор

- Концепция;

- Композиционный разбор визуального языка;

- Визуальные параллели;

- Визуальный язык Хоппера в кино;

- Визуальный язык Хоппера в фотографии;

- Вывод.

Концепция

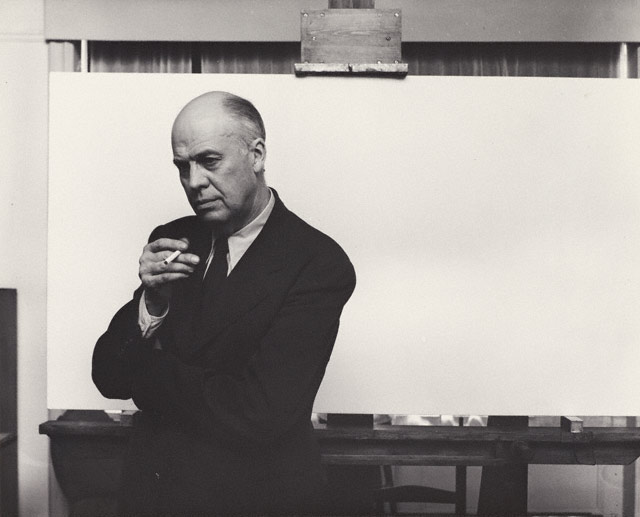

Эдвард Хоппер является одним из известнейших художников американского искусства 20 века. Его нешаблонное, реалистичное представление «американской мечты» сквозь призму простых обывателей и пространств объединяет как и любителей традиционного искусства, так и авангардистов. Его визуальный язык узнаваем и легко считываем, его методами пользуются фотографы и режиссеры большого кино, цитируя лиминальность его пространств, безличие сюжетов и тоску его полотен.

Эдвард Хоппер в своей студии, фотограф Арнольд Ньюман, 1941 г.

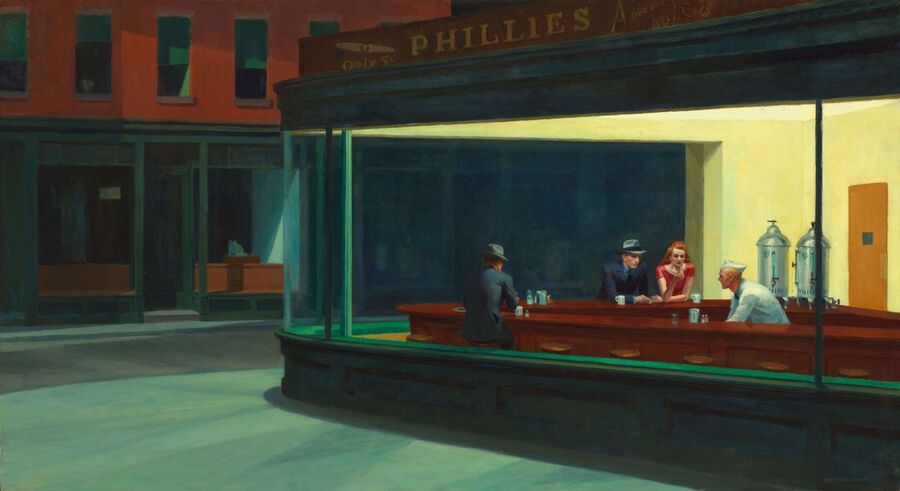

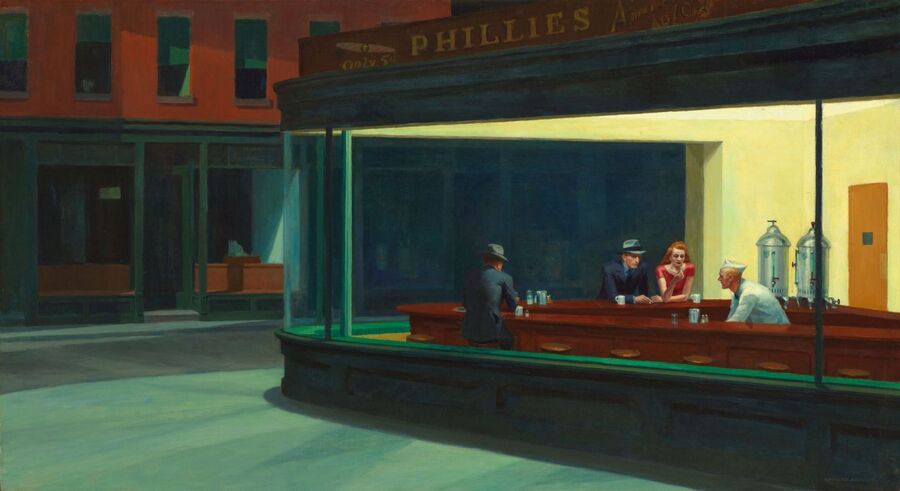

Самая известная и цитируемая работа Хоппера, «Полуночники», 1942 г.

Большую публику привлекает особая честность Хоппера в своих работах в противопоставлении общепринятым идеалам о том, что такое «американская мечта». На его полотнах этот и идеал урбанистической жизни рассеиваются об отчужденность героев, откровенную скуку и меланхолию. В контексте его творчества красной нитью проходит тема пустоты, отяжеленной и гнетущей, которая также интерпретируется в покинутость, отчаяние и одиночество.

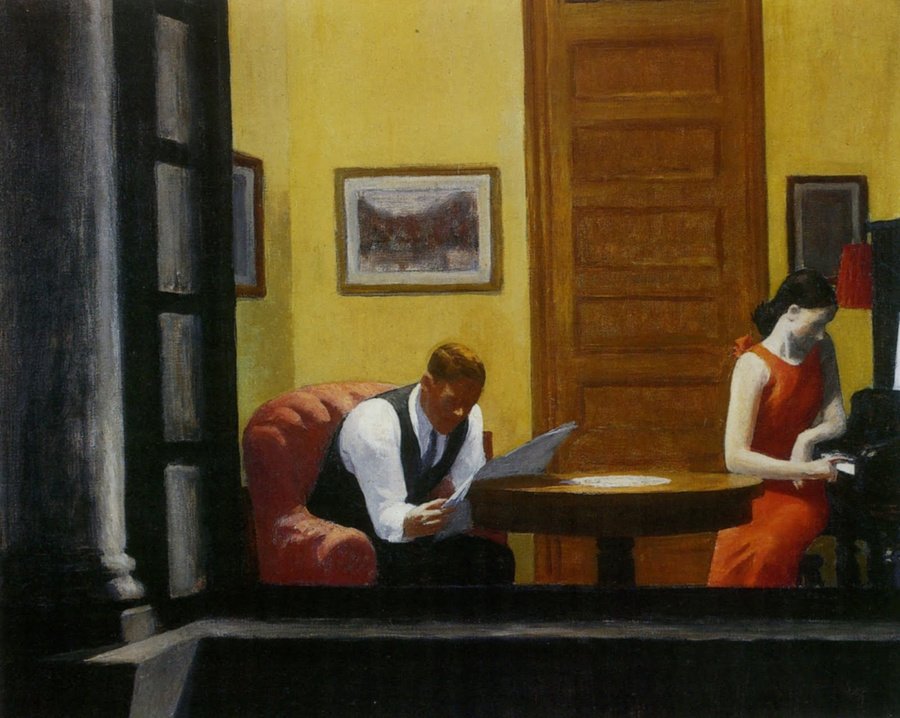

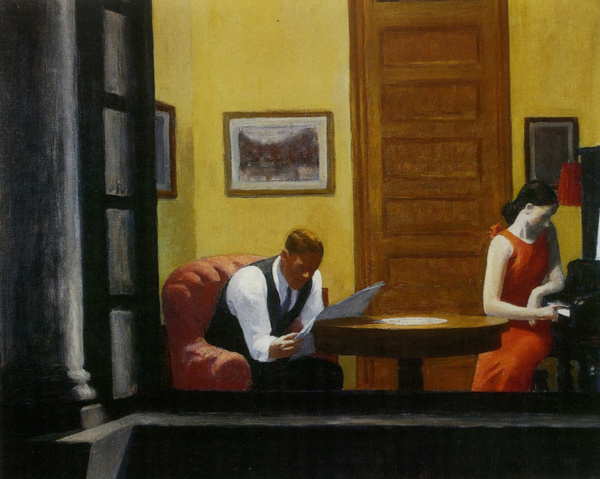

Слева направо: Без названия, Реклама повседневной одежды 1954 года; Эдвард Хоппер, «Комната в Нью-Йорке», 1932 г.

Искусствоведами и критиками считается, что такой визуальный код является реакцией общественности на те потрясения, что были в начале века в Америке: стремительный индустриальный рост, прогресс, сменившийся на тотальный упадок и Великую Депрессию, феномен «потерянного поколения», и во время всего этого, как американская культура, сепарированная от европейской, начинает свое формирование и выдвигать свою рефлексию происходящего. Многие люди оказались потерянными после Первой Мировой Войны. Чувство потерянности усиливалось при темпах роста прогресса: пропагандируемый успех все ярче, «воронка» вовлекает все сильнее, при этом только забирая, не предоставляя ничего взамен. Нет уверенности в завтрашнем дне и возможности найти свое место в этом мире. Экзистенциальная духовная пустота при видимой яркой пропагандирующей красивой обертки «американской мечты» становится все глубже и яснее, переходя из категории философской в художественную.

Под этим поколенческим грузом формируется особая американская волна в живописи 30-60-х годов, которая исследует эти пессимистические веяния времени. Помимо Хоппера, идею о пустоте также исследовали Э. Уайет, Ч. Шиллер. и другие, и в позиция писать в реалистической манере была связана с потребностью в истинности и честности происходящего.

Целью данного визуального исследования является анализ композиционных средств, с помощью которых художник выстраивает одиночество и отрешенность на своих картинах как главный атрибут его восприятия реальности Америки начала-середины 20 века. Помимо этого, мы также рассмотрим как композиционный язык Хоппера цитируется в других медиа, позволяя достичь схожих целей, какие параллели он имеет с другими художниками, и почему его творчество остается до сих пор актуальным в контексте презентизма сегодняшнего дня.

Композиционный разбор визуального языка

Соотношение масштаба пространства и человека

Часто на полотнах Хоппера персонажи играют незначительную по масштабу роль — художник практически всегда оставляет либо половину, либо треть пространства, не задействованных людьми. Эти пустоты часто представляют собой интерьер комнат, небо, окно, природу вокруг. Сами персонажи визуально расположены по правилу третей, и их незначительное место на картине сужает их в контексте героя как личности: часто они воспринимаются как нечто отстраненное, не имеющего своей яркой индивидуальности, а фон преобладает или поглощает героя. Для этой цели Хоппер выбирает горизонтальный формат для создания ощущения преобладания пространства.

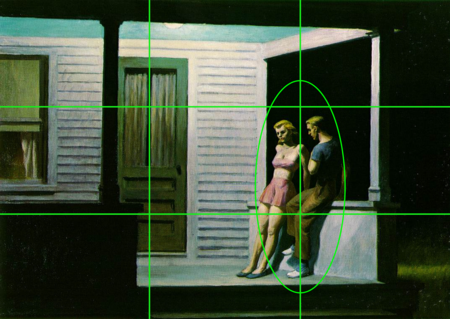

Слева направо: Эдвард Хоппер: «Летний вечер», 1947 г.; «Два комедианта», 1961 г.

Если мы присмотримся к самим персонажам, то в основном, Эдвард изображал обычных людей: офисные работники, семейные пары, гости гостиницы, а не героев рекламных постеров. В данном контексте масштаб важен во взаимодействии персонажа с пространством: пространство порой гнетет и подавляет героя, отражая, что сам по себе человек не так сильно и властен над обстоятельствами/ незначительность человека в общем контексте. Эта самая незначительность на большинстве полотен и является центром композиции.

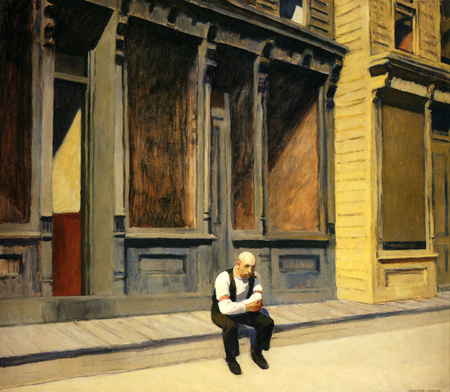

Слева направо: Эдвард Хоппер: «Окно отеля», 1955 г.; «Комната в Бруклине», 1932 г.; «Воскресенье», 1926 г.

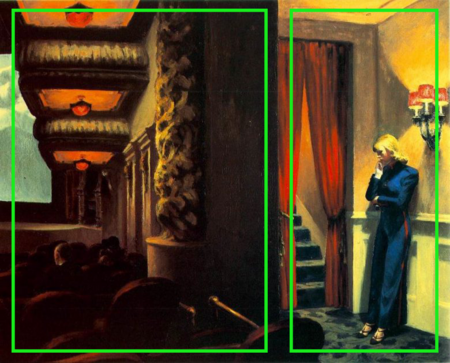

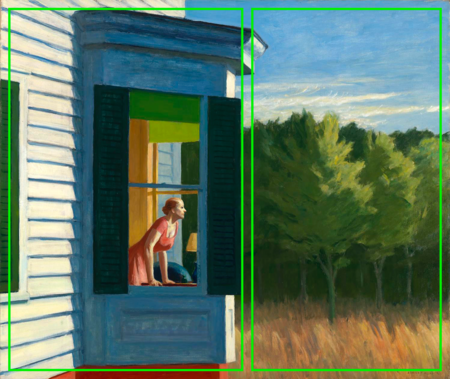

Говоря о создании пустоты, художник прибегает к фрагментированию своих героев, изолируя их от общего мира, отчего ощущение одиночества усиливается. Мы видим разные пространства на одном полотне: коридор и зрительный зал кинотеатра («Нью-Йоркское кино»), кафе и пустынную улицу («Полуночники»), эркер дома и лес («Утро на Кейп-Код»), что создает некий эффект саспенса: предоставляя больший обзор, мы ожидаем, что получим больше информации о происходящем.

Слева направо: Эдвард Хоппер: «Нью-Йоркское кино», 1939 г.; «Утро на Кейп-Код», 1950 г.

Эдвард Хоппер, «Полуночники», 1942 г.

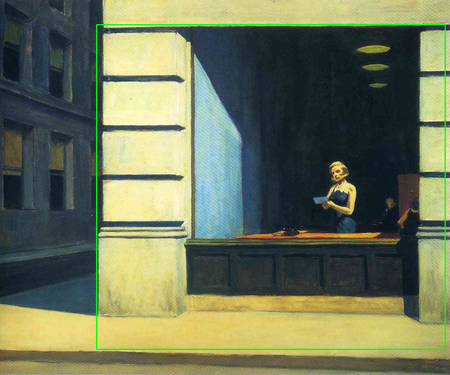

В основном, Хоппер изолирует героев при помощи архитектурных конструкций (стены, окны, эркер, балкон, навес): как будто защищая героев от неопределенностей внешнего мира или демонстрируя, что человек отделен от природы. Конструкция вместе с персонажем, чаще всего, занимают ⅔ от пространства картины.

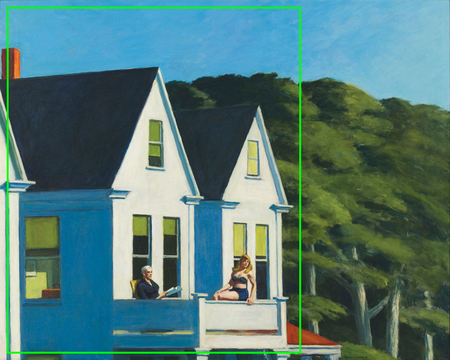

Слева направо: Эдвард Хоппер: «Нью-Йоркский офис», 1962 г., «Солнечный свет на втором этаже», 1960 г.

Пустота на полотнах также поддерживается отсутствием детализации заднего плана: в основном, хопперовское действие происходит в скромных интерьерах, где находится все самое необходимое, пустынный город без потока движения (что вряд ли свойственно Нью-Йорку) или рядом с домом открывается бескрайний однородный общий массив леса или моря. Его интерьеры минималистичны и лаконичны, никак не раскрывающие внутренний мир героев, так как не дают никакой конкретики и специфики о том, что за человек перед нами.

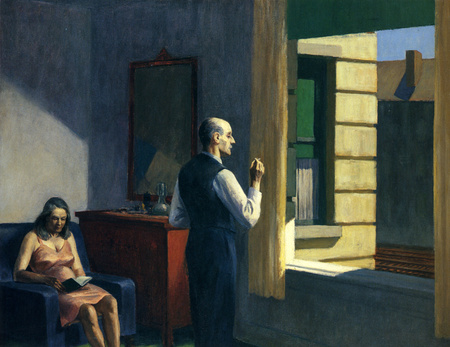

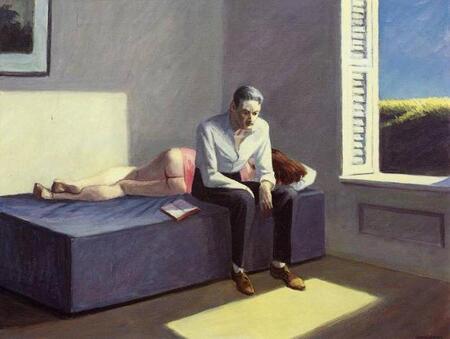

Слева направо: Эдвард Хоппер: «Отель у железной дороги», 1952 г., «Урок философии», 1959 г.

Мы ощущаем пустоту на полотнах Хоппера, но являются ли сами полотна пустынными? Почему его картины композиционно не разваливаются от обилия пространства?

Ритм

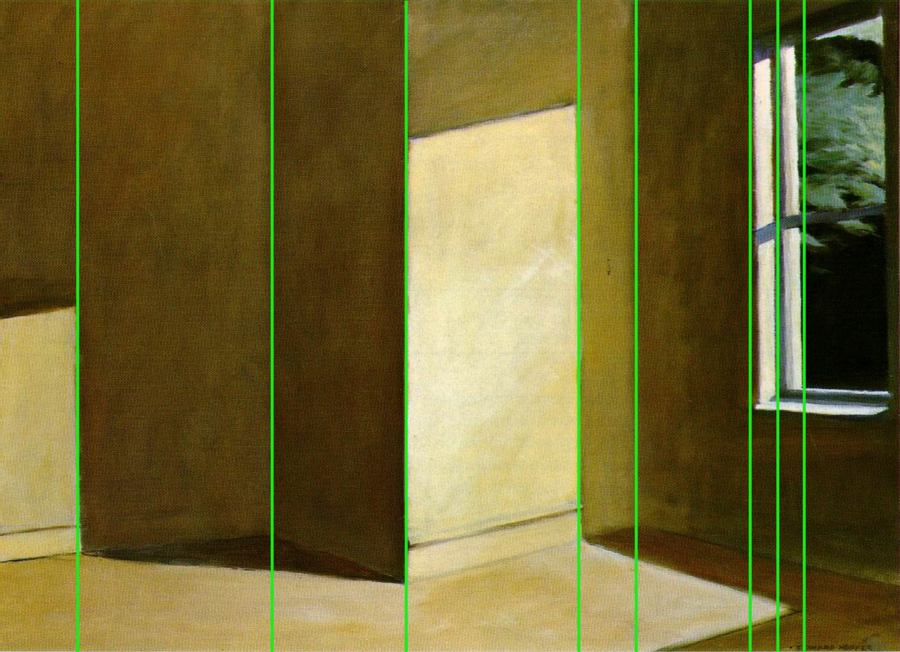

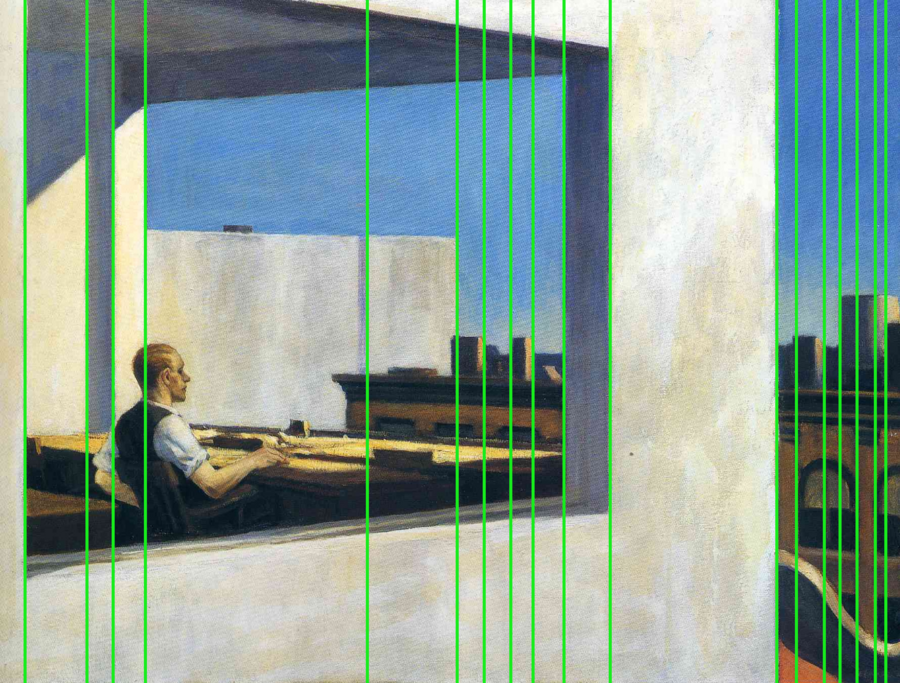

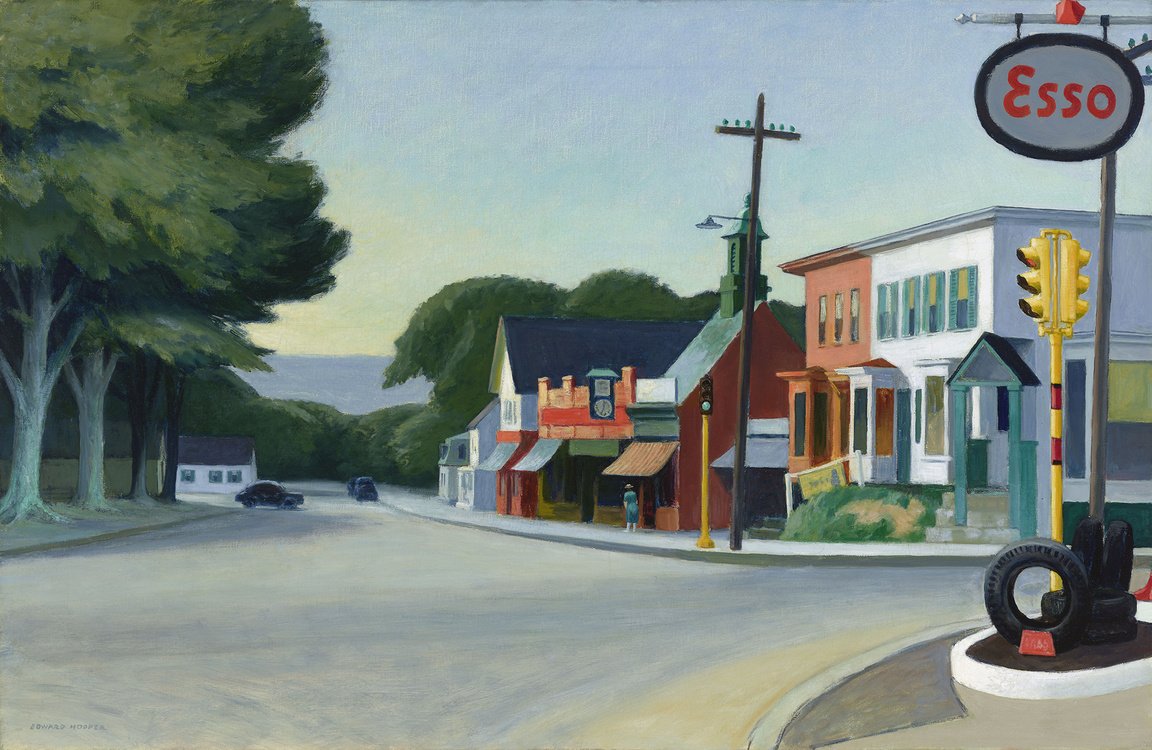

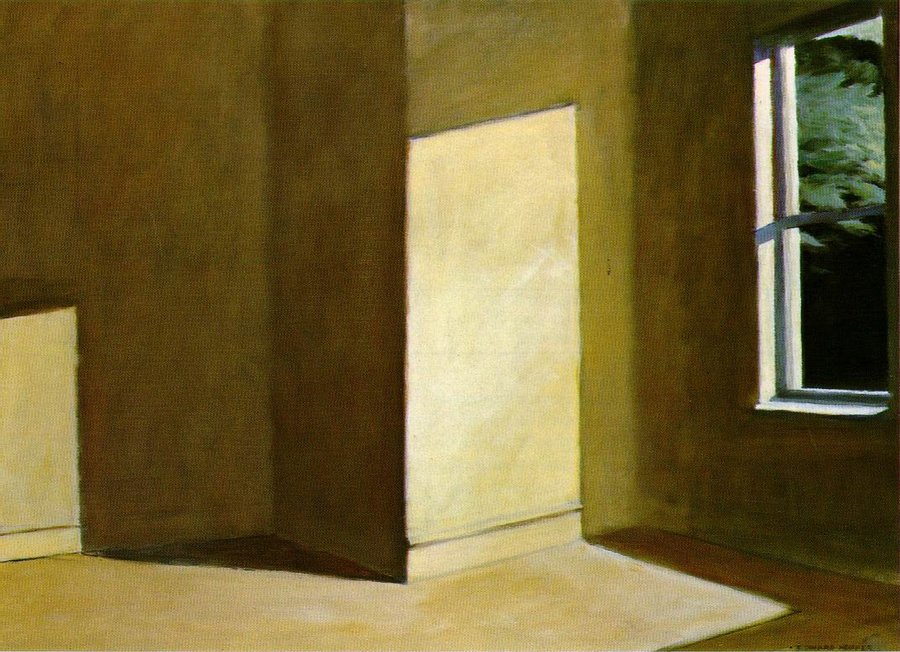

Главным ответом на этот вопрос служит ритм: его очень много в визуальном мире Хоппера. В основном, присутствует ритм вертикалей: часто единообразие линий создают окна вместе с углами комнат и отбрасываемыми тенями («Солнце в пустой комнате»), колонки в ряд, фонарь и углы магазина на «Заправочной станции», окна и угол офиса соотносится с вертикалями окон на заднем плане («Офис в маленьком городе»). Этот прием позволяет лаконично и минималистично поддерживать композицию вне зависимости от ее наполнения.

Слева направо: «Заправочная станция», 1940 г.; «Офис в маленьком городе», 1953 г.; Эдвард Хоппер: «Солнце в пустой комнате», 1963 г.

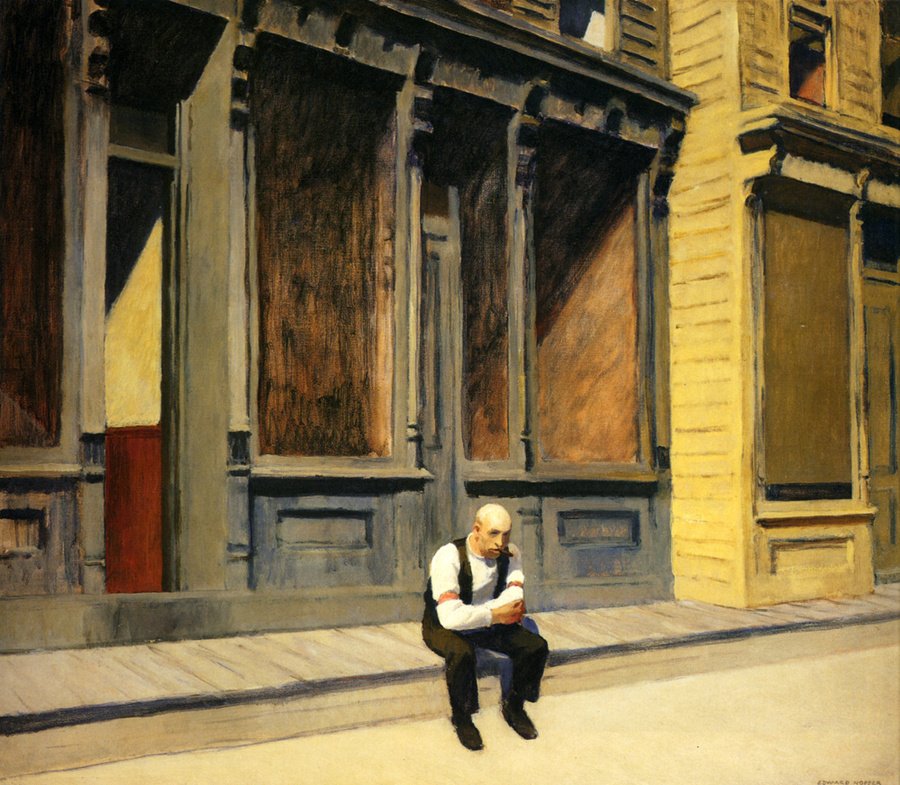

Хорошим примером ритма у Хоппера может служить работа «Ранее воскресное утро». Перед нами фронтально предстает большая полоса торгового дома, занимающая, примерно ⅔ композиции: торговые площади соотносятся по ритму с окнами, а вертикали главного композиционного центра поддерживаются субдоминантами на заднем (кусочек другого здания) и передних планах (рекламный столб и водоколонка). Также рифмуются и горизонтали: парапеты здания вместе с бордюром асфальта.

Эдвард Хоппер, «Раннее воскресное утро», 1930 г.

Ракурс

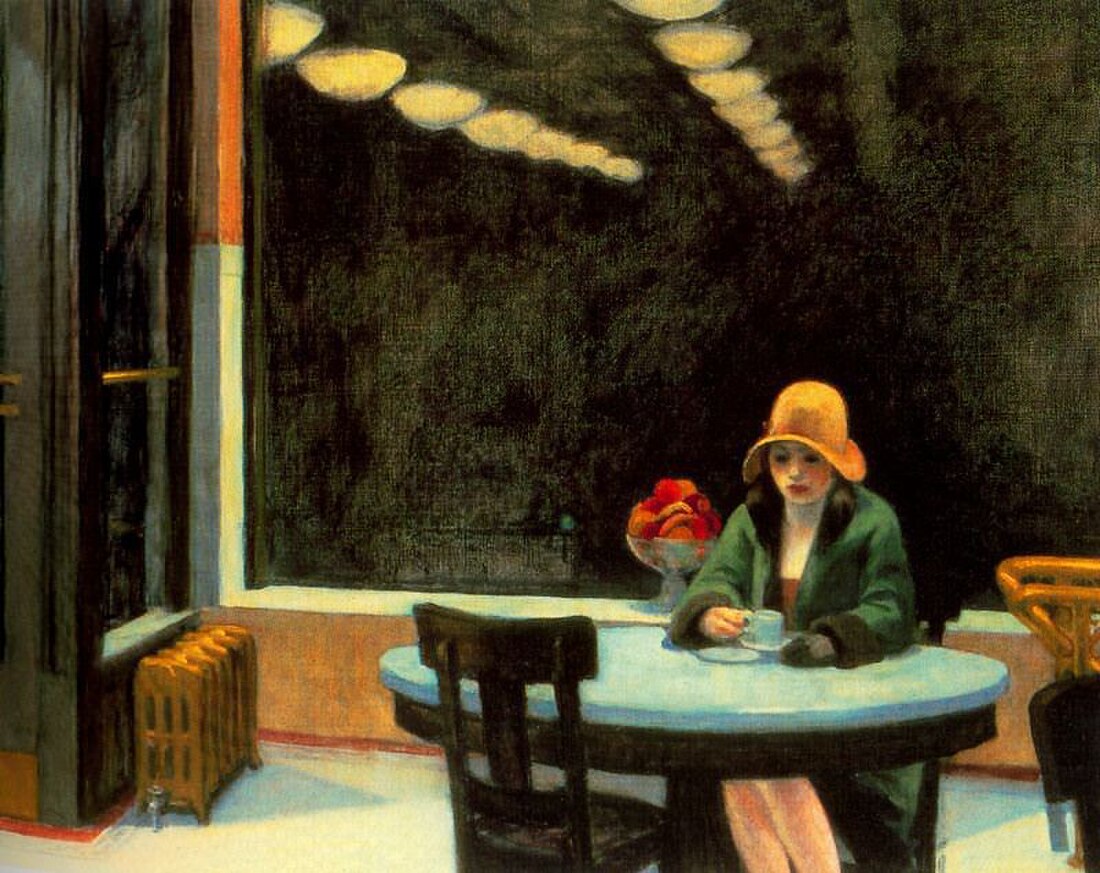

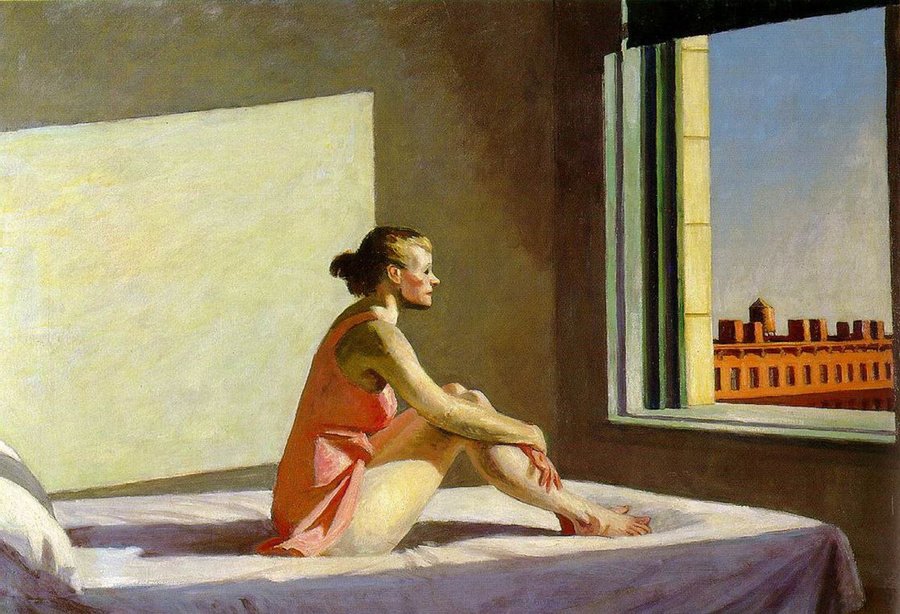

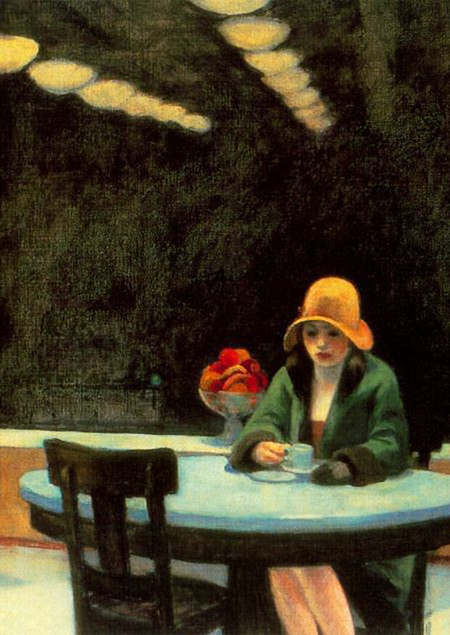

Продолжая разговор о героях, стоит обратить внимание на ракурс, который использует художник. В его работах напрочь отсутствует взгляд снизу-вверх: нет никакой героизации персонажей на его полотнах. Иногда есть сверху-вниз, но он не сильно искажает композицию по вертикали: ракурс выражен буквально чуть-чуть. В основном, мы смотрим на героев на уровне горизонта без искажений: это уподобляет персонажа зрителю, создавая некий демократический фон. Человек, изображенный на картине такой же как и мы: он не герой пропагандистских афиш или презренное существо. На месте девушки в «Автомате» или «Одиннадцать утра» может оказаться любой. Это понятные состояния и события, которые переживались каждым из нас.

Слева направо: Эдвард Хоппер: .«Одиннадцать утра», 1926 г.; «Автомат», 1927 г.

Цвет и свет

Отдельного внимания стоит уделить цвету и свету в работах художника. Несмотря на эмоциональное наполнение, цвет достаточно насыщен и напитан в ряде его картин. «Фирменным цветом» я бы назвала темно-бирюзовый: этот оттенок так или иначе можно проследить в ряде его полотен. В данном случае, цвет не поддерживает основной эмоциональный фон, а контрастирует с ним, создавая диссонанс с происходящим.

Слева направо: Эдвард Хоппер, «Дом в сумерках», 1935 г.; «Комнаты для туристов», 1945 г.

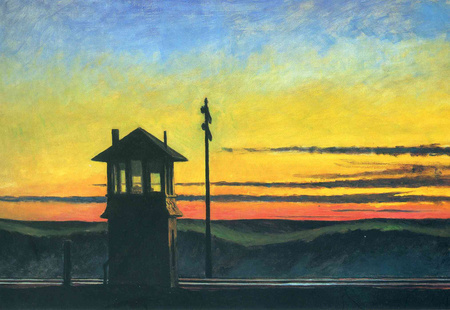

Слева направо: Эдвард Хоппер, «Закат на железной дороге», 1929 г., «Комната у моря», 1951 г.

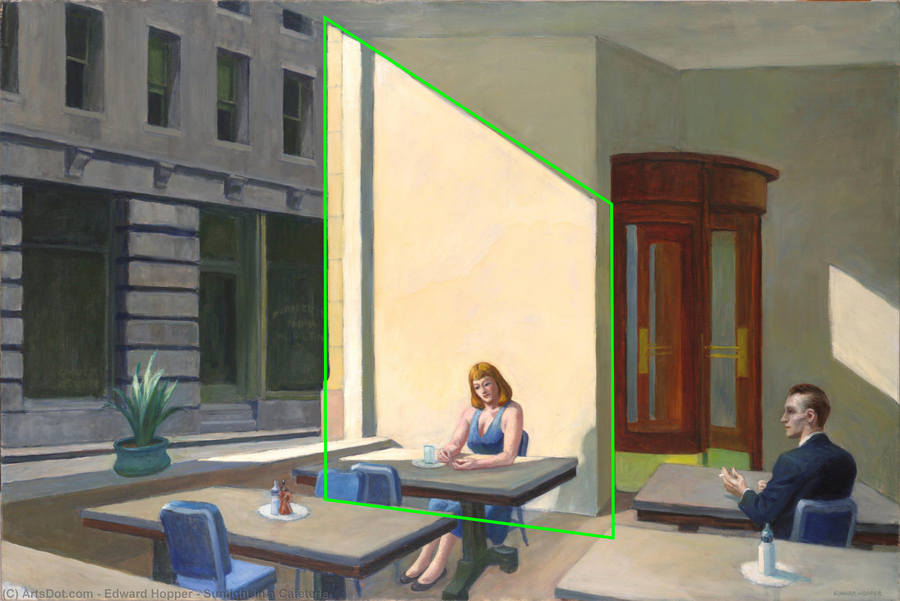

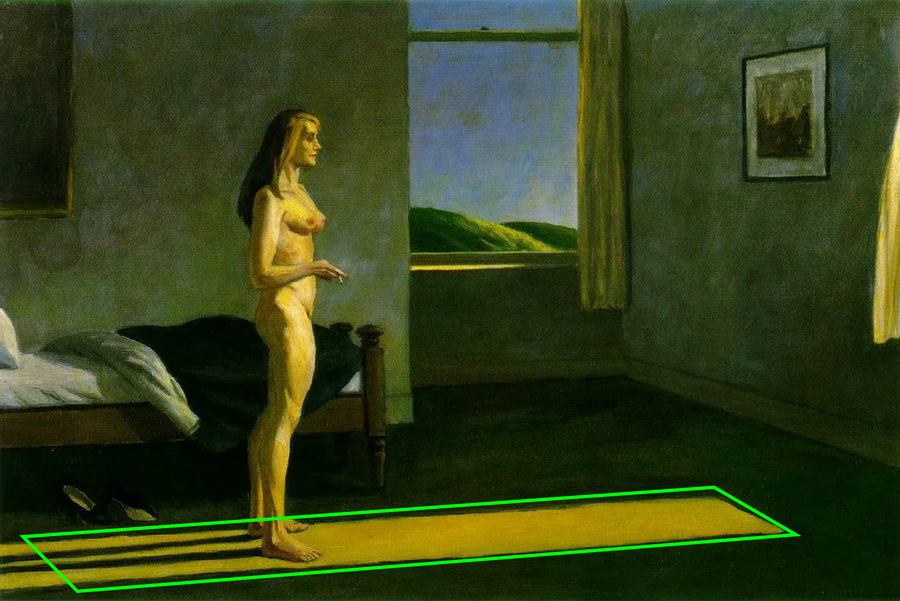

Схожая роль и у освещения: в большинстве картин присутствует кьяроскуро — резкая светотень, создающая напряжение и определенный драматизм. В некоторых случаях, свет выполняет схожую функцию как и архитектурные конструкции: изолирует персонажа от общего мира, выделяя, таким образом, центр композиции. («Китайское рагу», «Солнечный свет в кафетерии», «Женщина в лучах солнца).

Слева направо: Эдвард Хоппер, «Женщина на солнце», 1961 г.; «Китайское рагу», 1929 г.; «Солнечный свет в кафетерии», 1958 г.

Далее в этом визуальном исследовании мы углубимся в схожие по тематике и стилю работы и проанализируем возможные композиционные параллели.

Визуальные параллели

Имеет смысл обсудить современников Хоппера, которые тоже развивали тему отрешенности американского человека. На ум приходит сравнение Хоппера с Уайетом в силу схожести аспекта пустоты и ощущение дереализации. Он схожим принципом кадрирует сюжеты, оставляя много простора, практически 2/3 от всего холста. Но роль пустоты несколько отличается: у Уайета оно усиливает общий тревожный фон. Для Уайта, пространство — это способ показать беспомощность и потерянность в бескрайнем мире: не зря он своих героев помещает в открытые поля или сельские пейзажи, в его творчестве практически нет урбанизма. На сравнении одиночество Хоппера приобретает более интимный характер — как что-то, что переживается украдкой от людей, внутри себя переваривается. Хопперовская меланхолия всегда находит границы в виде стен небоскребов, в то время как тревожность Уэйта всепоглощающая и бескрайняя.

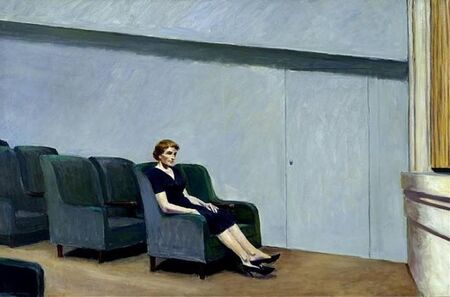

Слева направо: Эдвард Хоппер, «Антракт», 1963 г.; Эндрю Уайет, «Мир Кристины», 1948 г.

Визуально и контекстуально, художники работают по-разному. Как будто, философия Хоппера строится на контрастах визуального и эмоционального (яркие насыщенные тона, пропитанные солнцем действа, но с ощущением неотвязной хандры), в то время как у Уайта все визуальные средства подчинены одной логике, так как они работают на одну цель: вечная пасмурность, малый контраст по тону, блеклые цвета и излишние подробности рифмуются с идеей о постоянной тревоге и пессимизме.

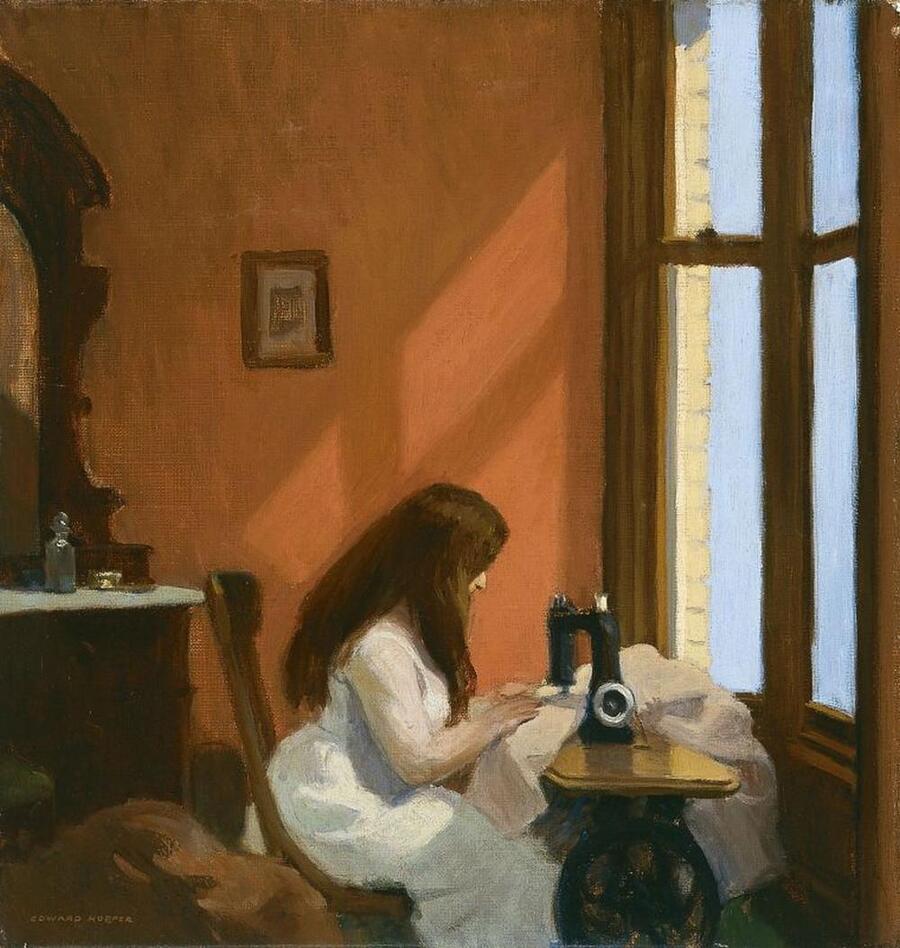

По порядку: Эдвард Хоппер, «Воскресенье», 1926 г.; Эндрю Уайет, «Зима 1946 г.», 1946 г.; Эдвард Хоппер, «Девушка за швейной машиной», 1921 г.; Эндрю Уайет, «Жареные каштаны», 1956 г.

Другой современник Хоппера, Чарльз Шиллер, идет дальше: он убирает человеческое, оставляя один урбанизм. Его работы — это монументальные изображения всевозможных фабрик, механизмов и построек, перенятые с афиш ар-деко. Сходство с Хоппером можно обнаружить в жесткой геометрии, структурной композиции и в теплой цветовой гамме на тех полотнах, что обращаются к природным пейзажам и интерьеру квартир: в этих работах Шиллеру удается запечатлеть фантом обитателей этих пространств. Пустота визуализируется тоже по-хопперовски: сплошные массивные улицы города, без единого признака живой души. В таких работах как «Классический пейзаж», «Канал», «Сюжет 10» и «Речной пейзаж» Шиллер отводит треть пространства для рельс, неба и глади воды, и этот композиционный эффект имеет схожее назначение как у Хоппера: пространство также играет в пользу отрешенности и покинутости, но только драма переживается самим пространством, а не героями. В этом отношении можно говорить, что Шиллер избрал жанр «портрет дома» и стал развивать именно его, как делал это Хоппер, так что в этой связи, обоих художников интересовал аспект архитектуры в урбанизме как отдельного героя.

Слева направо: Эдвард Хоппер, «Утреннее солнце», 1952 г.; Чарльз Шиллер, «Герань», 1926 г.; Эдвард Хоппер, «Дом Райдерса», 1933 г.; Чарльз Шиллер, «Амбары Коннектикута», 1934 г.

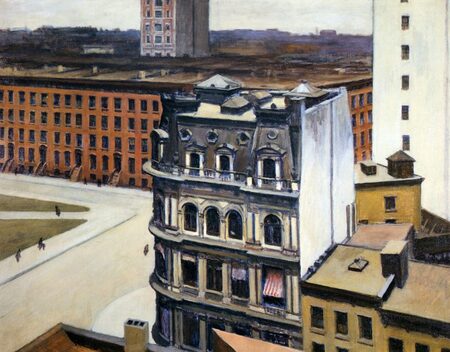

По порядку: Эдвард Хоппер, «Приближаемся к городу», 1946 г.; Чарльз Шиллер, «Классический пейзаж», 1931 г.; Эдвард Хоппер, «Крыши города», 1932 г.; Чарльз Шиллер, «Завод „Ривер Руж“, 1932 г.

Неочевидные сходство будет иметь творчество Александра Дейнеки с американским реалистом. Несмотря на то, что политически они находились на разных полюсах, социалистического коллегу отчасти привлекали те же темы, что и Хоппера. В своих европейских эскизах Дейнека также замечает разобщенность людей в мегаполисах. Визуально, оба деятеля схожи чёткостью композиционного строя, обобщением против детализации, ясностью геометрических форм в создании городского пейзажа.

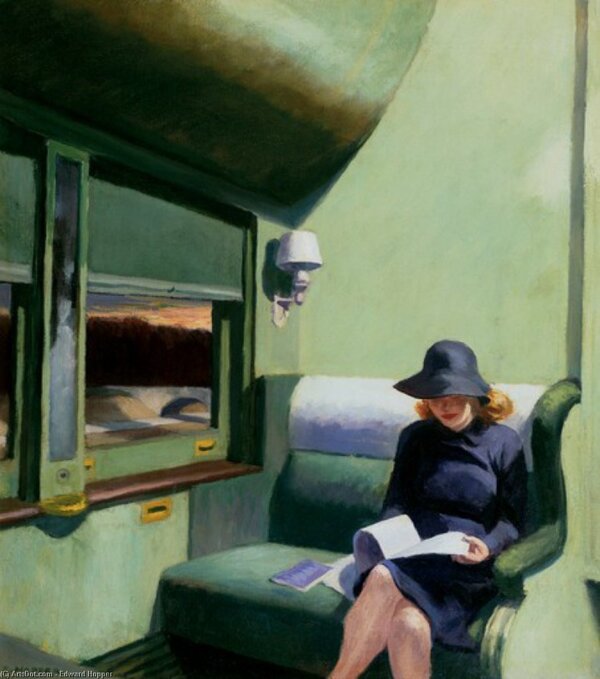

Слева направо: Александр Дейнека, «Париж. В кафе», 1935 г.; Эдвард Хоппер, «Купе C, вагон 293», 1938 г.

Слева направо: Эдвард Хоппер, «Город», 1927 г.; Александр Дейнека, «Филадельфия», 1935 г.

Визуальный язык Хоппера в кино

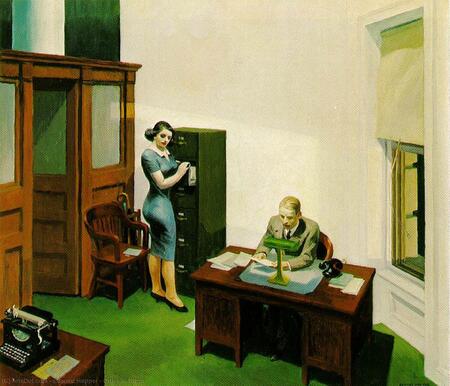

Ни для кого не секрет, что Хоппер оказал огромное влияние на кинематограф, благодаря специфичной меланхоличности своих полотен и определенной ирреальности изображений, похожих на застывший кадр кинопленки. Как признавался сам художник, он любил посещать кинотеатры и часто черпал вдохновение с фильмов, в особенности, нуарных, которые были очень популярны в тот период. Можно найти сходство между полотнами «Офис вечером» и «Офис в маленьком городе» с тем, как представлялись офисы в фильмах: тусклые пространства с резкими тенями. Другая работа «Люди на солнце» была напрямую вдохновлена картиной «Дикий глаз», про которую мастер отзывался очень лестно.

Слева направо: Кадр из фильма «Мальтийский сокол», 1941 г.; Эдвард Хоппер, «Офис ночью», 1940 г.

Слева направо: Бен Мэддоу, Сидни Мейерс, Джозеф Стрик, кадр из фильма «Дикий глаз», 1959 г.; Эдвард Хоппер, «Люди на солнце», 1960 г.

Большим его любителем был режиссер Вим Вендерс, который очень любил американскую культуру. Он использовал творчество Хоппера как основной визуальный референс к своим фильмам. Напрямую некоторые цитаты можно увидеть в коротком метре «Некоторые вещи, которые я знаю про Эдварда Хоппера», в котором персонажи полотен художника оживали на экранах, и оммаж на «Полуночников» в «Конце насилия», перенимая фасад клуба и главных героев картины. В разы менее наглядный референс на тех же «Полуночников» можно встретить в одной из известнейших работ режиссера «Париж, Техас» в сцене разговора через стекло в пикап-оффисе по зонированию цветом и фрагментированию персонажей.

По порядку: Эдвард Хоппер, «Полуночники», 1942 г.; Вин Вендерс, кадр из фильма «Париж, Техас», 1984 г., «Конец насилия», 1997 г.

Копиями полотен Хоппера австрийский режиссер Густав Дойч рассказывает историю о воображаемой актрисе Ширли. Как и Вендерс, Дойч использует картины точь-в-точь, придерживаясь схожей логики, что его творчеством можно рассказать целую историю. В фильме употреблено 13 работ, и с их помощью идет повествование о трех десятилетиях в истории Америки 20-го века, которые героиня проживает вместе со своими романами параллельно.

Слева направо: Эдвард Хоппер, «Вестерн Мотель», 1957 г.; Густав Дойч, кадр из фильма «Ширли. Образы реальности», 2013 г.

В основном, цитирование в кинематографе идет не в прямом подражании, а во заимствовании тех или иных визуальных приемов художника. Чаще всего, отсылки неоднозначные, но влияние Хоппера можно считать по общей эстетике, цветовой гамме, кадрированию, резкому цвету, композиционной геометрии. Его методы в фильмах особенно уместны, когда ради концептуальной целостности необходимо отразить одиночество героя визуально.

Слева направо: Спайк Джонс, кадр из фильма «Она», 2013 г.; Эдвард Хоппер, «Окно отеля», 1955 г.

Слева направо: Вуди Аллен, кадр из фильма «Пурпурная роза Каира», 1985 г.; Эдвард Хоппер, «Двое у прохода», 1955 г.

Слева направо: Мартин Скорсезе, кадр из фильма «Таксист», 1976 г.; Эдвард Хоппер, «Женщина на солнце», 1961 г.

Визуальный язык Хоппера в фотографии

Как Хоппер влиятелен в кино, так он знаменателен и в мире фотографии все по тем же причинам. Грегори Крюдсон является самым прямым и последовательным «хопперианцем», выкручивая константы его эстетики на максимум. Крюдсон известен своими перепродюссированными кадрами, бюджет которых сопоставим с затратами на фильм. Построение каждого кадра занимает далеко не неделю и не месяц, как можно точнее выстраивая кино в рамках фото. В творчестве Крюдсона можно найти все хопперовские приемы: обилие пространства, насыщенная цветовая гамма, незначительность героев, их зонирование, и все это на фоне типичных американских пригородов, заправок и интерьеров. В итоге, фотограф достигает того же присутствия драмы и саспенса, что мы видим и у художника. Вот только подход Крюдсона делает героев и происходящее на фото практически неживыми, восковыми куклами, оммажем. Он делает именно картинку, которая имеет сходство с реальностью чисто сюжетно.

По порядку: Эдвард Хоппер, «Комната в Нью-Йорке», 1932 г.; Грегори Крюдсон, «Подвал», 2014 г.; Грегори Крюдсон, «Экспресс „Красная звезда“», 2018–2019 гг.; Эдвард Хоппер, «Портрет Орлеана», 1950 г.

Более реальными кажутся фотографии Филипа-Лорка Ди Корсии в силу более естественного освещения, поз и задних планов, чем у Крюдсона. Фото Корсии все такие же постановочные, но у Филипа нет цели сделать вылизанную голливудскую картинку: в этом отношении он ближе к Хопперу концептуально, когда мастер говорил, что происходящее его картин — это импровизация на основе увиденного. Корсия также следует визуальным заповедям Хоппера: мы также замечаем аспект пространства, кадрирование по правилу третей, резкую светотень и приятную цветовую гамму. Кажется, что Филип-Лорка ди Корсия — тот деятель, который в полной мере воспринял и тонко прочувствовал язык Хоппера, адаптировав его под себя и свой стиль фотопроецирования.

Слева направо: Филип-Лорка Ди Корсия, «Март 2000 года», 2000 г.; Эдвард Хоппер, «Одиннадцать утра», 1926 г.

Слева направо: Филип-Лорка Ди Корсия, «Фред», 1986 г.; Эдвард Хоппер, «Воскресенье», 1926 г.

Хоппера часто упоминают и исследуют не только в рамках одиночества и вуйаризма, но и лиминальности изображаемых им пространств. Этот аспект живописи Хоппера перенял и сделал главной темой своего творчества Тодд Хидо. В основном, Хиддо запечатлевает ночные пейзажи пригородов, дороги и интерьеры. Тревожная составляющая его работ знаменательна в силу безлюдности пространств, низкого контраста в большинстве работ, но как и для Хоппера, дом/ здание для Хидо — это изолированный остров света в темноте.

Слева направо: Тодд Хидо, «#1731», 1996 г.; Эдвард Хоппер, «Заправочная станция», 1940 г.; Тодд Хидо, «#12084-4048», 2021 г.; Эдвард Хоппер, «Солнце в пустой комнате», 1963 г.

Вывод

Таким образом, Эдварду Хопперу удалось запечатлеть новую на тот момент антисоциальность, и найти ей видимое выражение. Его самобытный богатый визуальный язык продолжает оставаться плодотворной почвой для деятелей культуры и осмысления реальности. Его творчество начинает быть особенно актуальным в контексте презентизма: развившийся урбанизм, всепоглощающая изоляция в социальных медиа, стремительная сменяемость событий от политики до культуры. Все это продолжает и порождает новые витки отрешения и разочарования, поэтому тема одиночества человека в мире, в особенности, в мегаполисе, будет находить новые интерпретации в медиа с использованием приемов Хоппера. Потому что Эдвард Хоппер был в этом максимально правдив.