Русский и французский импрессионизм: сравнение стилей и сюжетов

Рубрикатор

1. Введение — постановка темы, определение исследовательского вопроса и гипотезы.

2. Французский импрессионизм — контекст эпохи, характеристика тем, стиля и образа человека, ключевые художники.

3. Русский импрессионизм и советская живопись — контекст эпохи, особенности развития направления, влияние идеологии, новые темы, ключевые художники и сравнение с французскими мастерами.

4. Заключение

5. Источники

Концепция

Импрессионизм как художественное направление стал одним из важнейших переломных моментов в истории живописи конца XIX века. Французские художники, впервые предложившие новый взгляд на восприятие света, цвета и мгновенного «впечатления» от момента, заложили основы нового визуального мышления ХХ века. Некоторые русские художники переняли этот опыт, но адаптировали его в рамках собственных культурных и идеологических контекстов, что привело к формированию уникального явления — русского и советского импрессионизма. Актуальность темы определяется необходимостью осмысления различий между этими художественными традициями: как изменяются сюжеты и трактовка образа человека при переходе от буржуазного общества Франции XIX века к коллективистической идеологии Советского Союза XX века. Через сравнение этих традиций можно проследить не только эволюцию художественного языка, но и глубинные социально-культурные процессы, отражённые в живописи. Выбор темы продиктован также интересом к визуальной природе идеологии: как эстетика свободы и личного впечатления у французов трансформируется в эстетику общественного труда и идеального гражданина у русских художников.

Ключевой вопрос исследования:

Как меняется круг сюжетов и образ человека при переходе от французского импрессионизма к русскому?

Гипотеза:

Если французский импрессионизм отражает личное восприятие мира и ценность индивидуального опыта, то русский и советский импрессионизм переосмысливают этот язык в коллективном ключе. Сохранение интереса к свету, цвету и атмосфере соединяется с идеологическим акцентом на общественно полезную деятельность, гармонию человека и труда.

Принцип отбора материала для визуального исследования:

Материал подбирался по принципу сопоставимости сюжетов и художественного метода. В исследование включаются произведения, созданные в период расцвета французского импрессионизма (1860–1890-е годы) и в рамках русского/советского импрессионизма (1900–1950-е годы).

Основное внимание уделяется картинам, где фигура человека играет ключевую роль — будь то сцены отдыха, прогулок и частной жизни у французов (Моне, Ренуар, Дега), или сцены труда, коллективных праздников и сельского быта у русских (Коровин, Герасимов, Пластов). Такой отбор позволяет выявить контраст между индивидуальным восприятием мира и социально направленным видением человека как части общего труда. Помимо сюжетного соответствия, учитывается и визуальная пластика — сходство приёмов передачи света, цвета и движения.

Принцип выбора и анализа текстовых источников:

В исследование включаются академические и музейные источники, рассматривающие развитие импрессионизма в международном и национальном контексте. Основными критериями отбора являются научная достоверность, репутация издания и связь с рассматриваемыми художниками. Текстовые материалы делятся на три группы:

1. Историко-художественные труды 2. Каталоги выставок и музейные публикации 3. Научные статьи

Французский импрессионизм: контекст, стиль и образ человека

Возникновение импрессионизма во Франции во второй половине XIX века стало реакцией на кризис академической живописи и стремление художников запечатлеть изменчивость окружающего мира в его подлинной чувственной форме. В эпоху урбанизации, индустриализации и социальных перемен французские художники стремились не к изображению исторических событий или идеализированных образов, а к передаче «мгновенного впечатления». Сам термин «импрессионизм» был впервые использован после выставки 1874 года, когда критик Луи Леруа иронично назвал картину Клода Моне «Впечатление. Восход солнца» — «impression» (в переводе с французского — впечатление)— с этого эпизода началось рождение самого названия направления.

Клод Моне. Впечатление. Восходящее солнце (1872)

Париж конца XIX века — это эпоха буржуазных реформ, железных дорог и урбанизации, которая привела к изменению тем, интересов и досуга, изображаемых в искусстве. Импрессионисты бросали вызов элитарной природе искусства, изображая повседневную жизнь обычных людей, городские пейзажи и популярные развлечения, делая искусство более доступным и демократичным. Художники-импрессионисты фиксировали на своих полотнах новый тип времени и досуга, появившийся у среднего класса. Их картины наполнены ощущением свободы и мимолётности, но вместе с тем — отчуждения и наблюдательности.

Импрессионизм можно рассматривать как визуальную форму либеральной культуры: он сосредоточен на частной жизни, индивидуальных эмоциях, внутреннем взгляде художника. Это искусство вне идеологии, ориентированное на личное восприятие.

Импрессионисты ломают каноны академической живописи — линейную перспективу, точное моделирование формы, приглушённые цвета.

Их живопись строится на цветовых отношениях и вибрации мазка. Вместо предварительного рисунка они пишут непосредственно на холсте, стремясь уловить «впечатление здесь и сейчас». Свет становится главным героем картины. Он не просто освещает предметы, а формирует их — рассеивает контуры, разбивает форму на цветовые пятна. Палитра становится светлее: холодные и тёплые тона соседствуют, создавая эффект живого дыхания.

Технически импрессионизм характеризуется коротким, дробным мазком, отсутствием чётких контуров, использованием чистых красок без чёрного пигмента. Композиции часто строятся на смещении центра, обрезании фигур — что придаёт эффект случайного кадра, сродни фотографии, активно развивавшейся в ту эпоху.

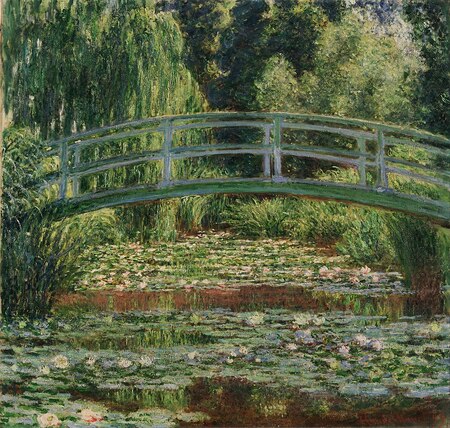

[Клод Моне. Пруд с кувшинками (1899)]

Повседневность как главная ценность

Главным открытием французских импрессионистов стало превращение повседневности в полноправный объект искусства. Отказавшись от мифологических и исторических сюжетов, художники обращаются к жизни современного города и его обитателей.

Так, например, Клод Моне на своей картине под названием «Прогулка. Дама с зонтиком» (1875) изображает бытовой эпизод, который в последствии превращается в исследование света и движения ветра — женщина словно растворяется в воздухе, становясь частью природы.

[Клод Моне. Прогулка. (1875)]

Или, например, когда Огюст Ренуар работал над одним из своих известнейших произведений — «Бал в Мулен де ла Галетт» (1876), для него ключевой задачей было передать именно свое впечатление от сцены, зрителем которой он стал. Он хотел показать игру потока солнечных лучей, падающих сквозь листву на толпу кружащихся в танце людей.

Пьер Огюст Ренуар. Бал в Мулен де ла Галетт (1876)

Брат художника Эдмон так оценил замысел и подход Огюста: «Он поселился там на полгода, перезнакомился со всем тамошним мирком и его особенной жизнью, которой не передали бы никакие натурщики, и, вжившись в атмосферу этого популярного кабачка, с ошеломляющим подъемом изобразил царящую там бесшабашную суматоху… Его творчеству, помимо чисто художественной ценности, присуще все обаяние sui generis (лат. своеобразия) правдивой картины современной жизни»

Пьер Огюст Ренуар. Завтрак гребцов (1880—1881)

Картина «Завтрак гребцов» (1881) — «это еще одна попытка запечатлеть оживленную людскую толпу в атмосфере, насыщенной солнцем и радостью жизни», и что не менее важно отметить, все герои сюжета — реальные люди — знакомые и друзья самого Ренуара.

В центре внимания французских импрессионистов — человек как часть потока самой жизни.

Это не герой, не символ, не носитель морали, а наблюдаемый в движении участник современной действительности. В отличие от академических фигур, обращённых к вечным темам, импрессионистический человек существует в настоящем моменте: танцует, гуляет, работает, отдыхает, разговаривает.

Как мы уже увидели, Ренуар видит в человеке источник радости и красоты. Его персонажи — воплощение чувственности, мягкости, человеческого тепла. У Моне человек часто растворён в пейзаже, как элемент света и воздуха.

Дега же, напротив, изучает физику тела, его напряжение, усталость, грацию, а также психологические коллизии человека Во всех случаях человек не возвышается над миром, а включён в него, он живёт в том же ритме, что и природа или город.

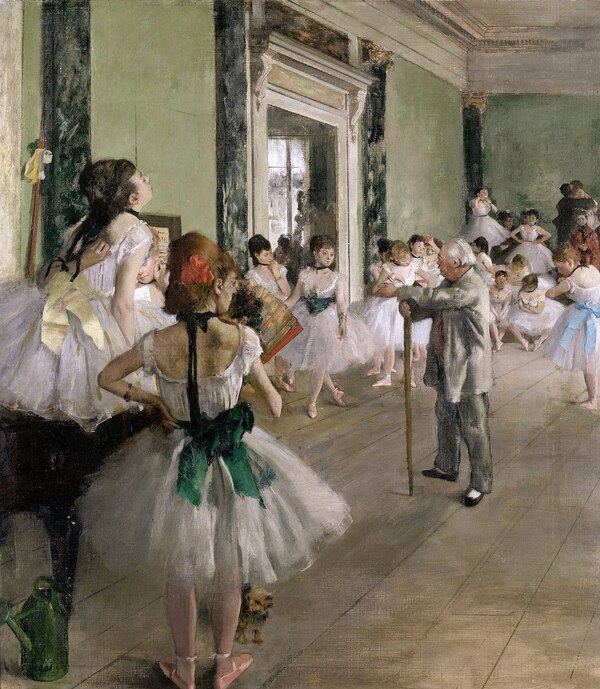

Эдгар Дега. Абсент (1876) // Танцевальный класс (1874-1876)

Например, картина «Абсент» (1876) передаёт сильное психологическое напряжение: герои, сидящие рядом, словно отгорожены от мира и погружены в отчаяние. Работа отражает разрушительное воздействие абсента — напитка, впоследствии запрещённого, — и становится метафорой человеческой деградации. Дега с поразительной точностью показывает внутренний упадок и внешние признаки разложения общества, что типично для искусства его времени.

Примечательно, что на картине Абсент изображаются реальные люди — предположительно, Дебутен и актриса Эллен Андре, которые находятся в реальном месте — на террасе кафе «Новые Афины». Так же Дега тонко чувствует иллюзорность балетных выступлений, за которыми скрываются отрепетированный до идеала механизм жестов. «Дега ясно видит оборотную сторону этих внешне праздничных явлений. Но, в сущности, и Дега только смотрит. Он не сопереживает, не негодует, не судит.»

На картине Дега «Танцевальный класс» (1874-1876) изображён момент окончания занятия и начала перерыва. Одни танцовщицы продолжают повторять движения под наблюдением педагога, другие отдыхают или смотрят в окно; на их лицах заметна усталость от упорных тренировок. В центре композиции — балетмейстер Жюль Перро, преподающий в Парижской опере. Особое значение имеет выбранный Дега ракурс: художник намеренно избегает идеализации, изображая балерин не как воздушных фей, а как реальных участниц репетиции. Благодаря этому работа напоминает мгновенный фотографический кадр, в котором даже обрезанные края усиливают ощущение документальности сцены.

Такое изображение людей на полотнах отражает новую гуманистическую идею эпохи — признание индивидуального опыта как ценности. Импрессионисты пишут своих современников без пафоса, но с вниманием к свету, жесту, движению, выражая уважение к простым радостям жизни.

Немаловажным сюжетом во французском импрессионизме является образ женщины. Для художников этого направления женщина становится не просто моделью или персонажем, а воплощением мгновенности, света и внутреннего состояния эпохи. Через изображение женщин импрессионисты передавали не только красоту и лёгкость повседневной жизни, но и тончайшие оттенки настроений, игру света на коже, ткани, воде.

Женщина в искусстве импрессионистов чаще всего изображена в естественной, непринуждённой обстановке — дома, в саду, за туалетом, на прогулке, в кафе или театре. Этот сдвиг от парадного портрета к частной, камерной сцене отражает новую чувствительность второй половины XIX века — интерес к личному, мимолётному, «человеческому» моменту.

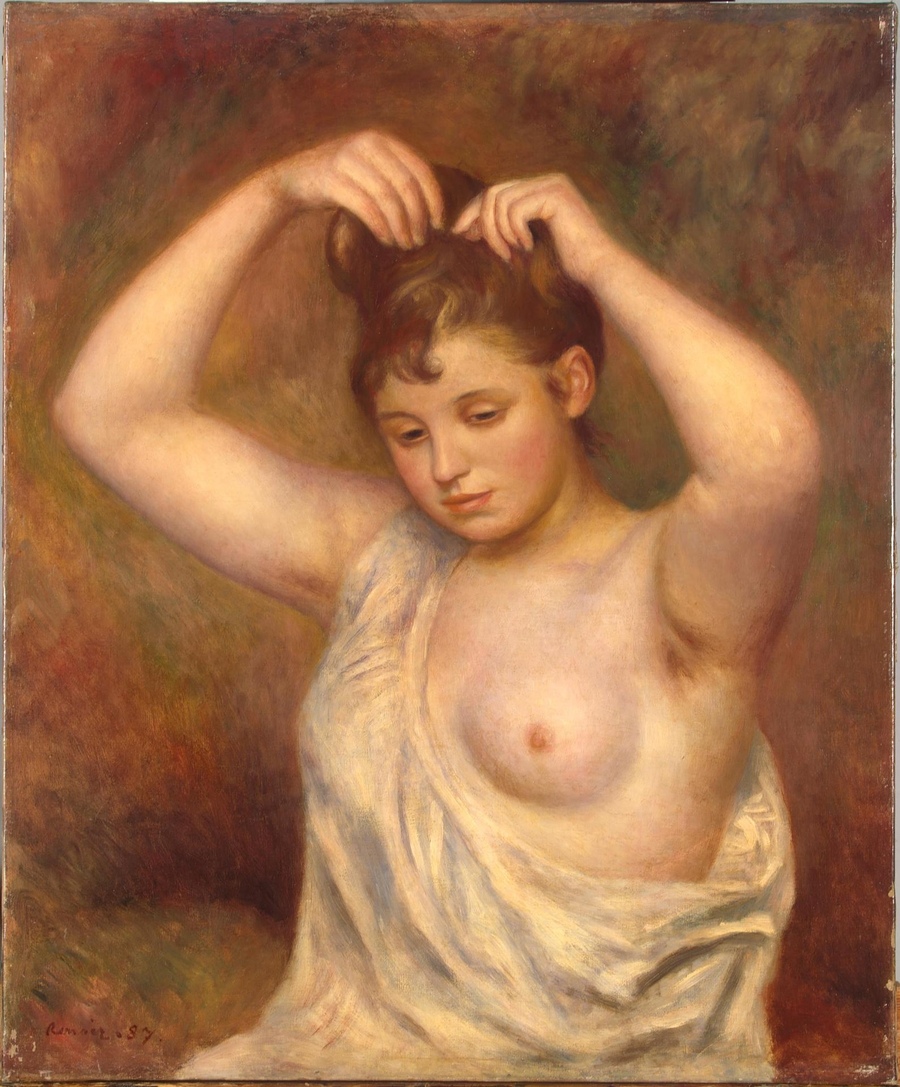

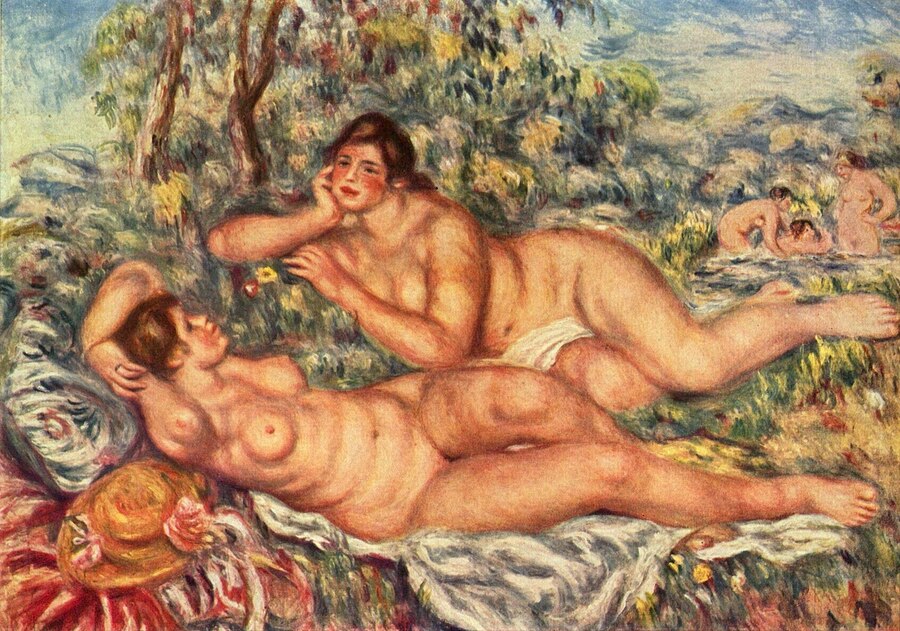

Пьер Огюст Ренуар Большие купальщицы. (1884—1887) // Купальщицы (1918–1919) // Сидящая молодая женщина (1909) // Причёсывающаяся женщина (1887)

Например, в творчестве Ренуара женщины занимали важную роль. Критики того времени отмечали, что Ренуар, пожалуй, один из выдающихся живописцев женщин среди современников. «Он истинный художник молодых женщин: цветущую кожу, бархат плоти, мимолётный взгляд и элегантные наряды он изображает с солнечной лёгкостью», — однажды высказался Жорис Карл Гюисманс после визита на выставку импрессионистов в 1882 году.

И, действительно, женский образ в картинах Ренуара предстает как символ радости жизни, телесности и солнечного света. Его героини — это женщины, растворённые в атмосфере праздника и нежности.

«Купальщицы» (Les Baigneuses, 1887) — апофеоз женской телесности и гармонии человека с природой, переданный мягкой, вибрирующей живописью.

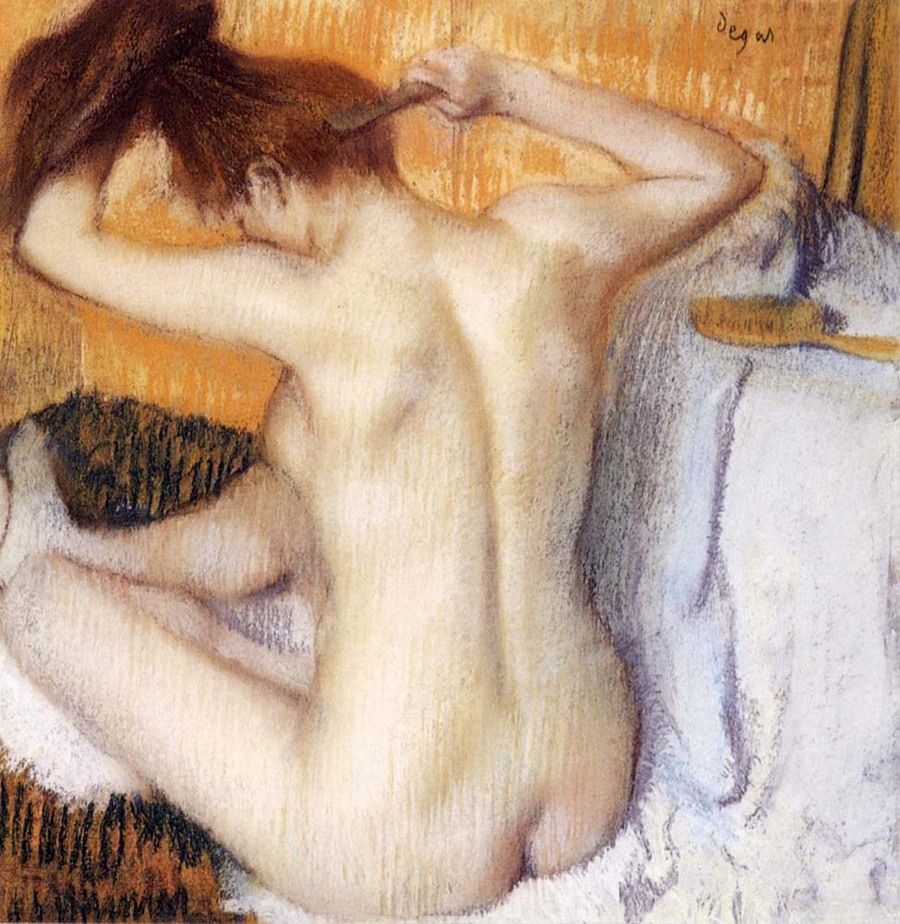

Эдгар Дега. Женщина, расчесывающая волосы (1885) // Туалет (Женщина, вытирающаяся после ванны) (1884) // Туалет (1884-1886)

В картинах Эдгара Дега женский образ трактуется иначе — через наблюдение и внутреннюю дистанцию. Дега фиксирует момент их усталости, сосредоточенности, телесного напряжения. В этом проявляется не столько эротика, сколько психологическая правда, наблюдение за движением тела и состоянием человека.

Берта Моризо. Стирка (1881) // Колыбель (1872)

Берта Моризо в своем творчестве тоже посвятила много сюжетов именно женщинам. Но для нее было важно показать разнообразие женских судеб. В ее работах мы можем увидеть не только парижанок светского общества из буржуазных семей, но и простых работающих женщин, а также матерей.

Тема материнства занимает важное место в творчестве Моризо. Ярким примером служит картина «Колыбель» (1872), где запечатлены сестра художницы Эдма и её маленькая дочь Бланш. Полотно мастерски передает всю сложность чувств — от нежной заботы до глубокой душевной связи. Доминирование светлых тонов в колорите служит не только формальным приемом, но и важным смысловым акцентом, подчеркивающим чистоту и сакральность материнства.

Для импрессионистов свет становится не просто физическим явлением, а метафорой внутреннего состояния женщины.

Мягкое рассеянное освещение, блики на коже, отражения в зеркалах и воде создают ощущение присутствия и текучести. Женский образ буквально «растворяется» в свете — становится его носителем.

В этом смысле женская фигура во французском импрессионизме — не объект, а средство передачи чувственности и красоты мира. Через женщину художники выражают собственное отношение к жизни — принятие мимолётности, наслаждение моментом, интерес к внутренней поэзии обыденного.

Таким образом, французский импрессионизм — это живопись о свободе зрения и свободе человека. В ней утверждается право художника на субъективное восприятие мира и право человека быть просто живущим, чувствующим, наслаждающимся светом и движением.

Через бытовые сцены, игру света и отсутствие жёстких границ импрессионисты создали новую эстетику современности — эстетику мимолётного, которая стала фундаментом для развития визуальной культуры XX века.

Темы французского импрессионизма можно условно разделить на три основные группы:

1. Городская жизнь и досуг — кафе, театры, бульвары, танцы, парки и самобытная жизнь, которая кипела в этих местах. 2. Пейзаж и природа — пленэр, изменчивость света, воды, мимолетность момента. 3. Женский образ — как воплощение чувственности, интимности и света.

В дальнейшем именно этот язык света, цвета и ощущения будет переосмыслен русскими мастерами — уже в пространстве идеологически нагруженных смыслов, где человек из частного наблюдателя превратится в символ общественной роли.

Русский и советский импрессионизм: контекст, стиль и образ человека

На рубеже XIX-ХХ веков в России под влиянием творчества французских мастеров развивается русский импрессионизм. С приходом советской власти он начал переосмысливаться художниками в рамках советской художественной политики, и, соответственно, развивался в иных культурных, идеологических и социальных условиях, чем французская школа.

Несмотря на схожий интерес к свету, цвету и передаче мгновенного впечатления, русская традиция выработала собственный визуальный язык. Русский импрессионизм развивается в контексте, где большое значение придаётся социальным, этическим и духовным вопросам.

Если французские художники сосредоточены на частной жизни, городской повседневности и интимных сценах, то русские мастера чаще обращаются к психологически насыщенным мотивам, крестьянскому труду, образам природы как духовного пространства и образу человека, укоренённого в коллективной среде.

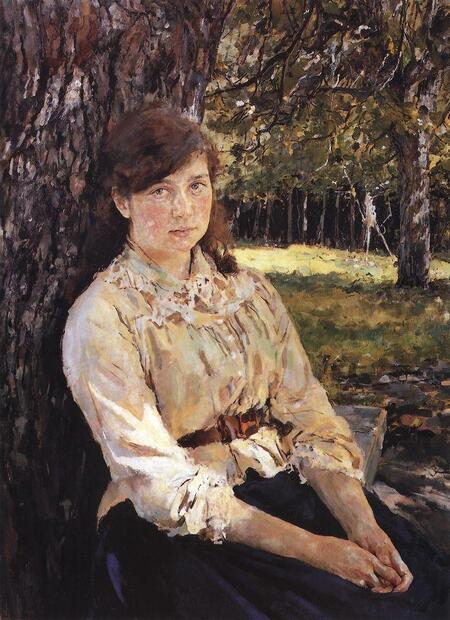

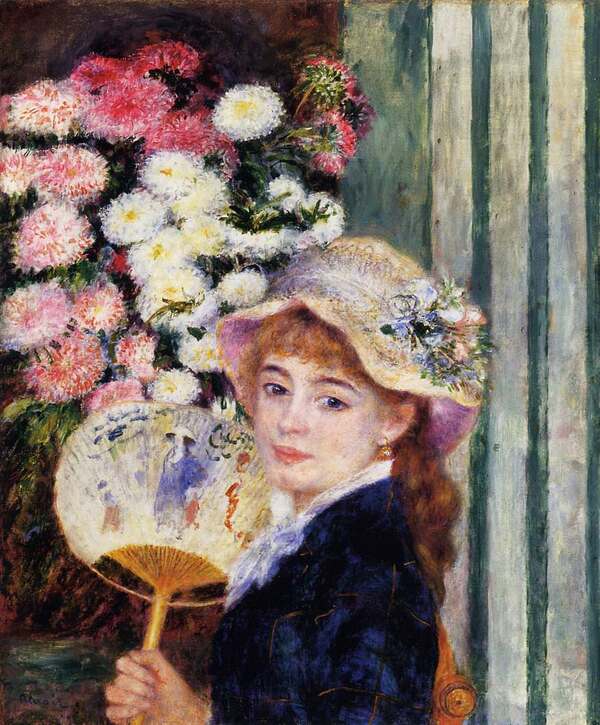

Валентин Серов — Девушка, освещенная солнцем. Портрет М. Я. Симонович (1888) // Пьер Огюст Ренуар. Девушка с веером (1881)

В. А. Серов считается пионером импрессионизма в отечественной живописи. Его художественные поиски отчасти перекликаются с творческими методами О. Ренуара и К. Писсарро, что указывает на общность их подхода к передаче световоздушной среды.

На раннем этапе творчества Валентин Серов опирался на базовые принципы импрессионизма, что проявлялось в использовании широкого, энергичного мазка и крупных плоскостей, заполненных чистым, локальным цветом.

Ярким примером служит картина «Девушка, освещенная солнцем» (1888), чья живописная манера перекликается, например, с работой Огюста Ренуара «Девушка с веером» (1881). Оба художника мастерски передают вибрацию солнечного света, пробивающегося сквозь листву и создающего сложную игру светотени на лице и одежде модели. Однако ключевое отличие Серова заключается в принципиально иной творческой задаче. Если Ренуара занимала фиксация мимолётного впечатления от натуры, то Серов обогащает эту технику глубоким психологизмом, используя виртуозную импрессионистическую технику — вибрирующий свет и сложные цветовые рефлексы — не для передачи сиюминутности, а для раскрытия внутреннего мира и сложной душевной организации своей героини.

Клод Моне. Портрет Жана Моне в шляпе с помпоном (1869) // Валентин Серов. Девочка с персиками (1887)

Попробуем сравнить два других портрета. «Портрет Жана Моне в шапке» Клода Моне (1869) и «Девочку с персиками» Валентина Серова (1887).

Оба портрета, несмотря на общую тему, решают разные художественные задачи. Картина Моне — это эталон импрессионизма, где главным является не сам ребёнок, а живописное впечатление: энергичные мазки, условный фон и игра контрастных цветов. В отличие от него, Серов создает психологический образ, гармонично соединяющий девочку и окружающую её среду, где нет случайных деталей, а всё продумано до мелочей. Его работа сочетает в себе реализм и импрессионизм, где естественный свет и сложный колорит передают ощущение остановленного прекрасного момента и глубокой лирики. Автор добивался «той особенной свежести, которую всегда чувствуешь в натуре и не видишь в картинах».

Таким образом, Моне интересует прежде всего сам акт живописи и передача сиюминутного впечатления, а Серов — создание цельного и одухотворённого портрета.

Коровин Константин. Крым. Гурзуф. (1917)

За Константином Коровиным прочно закрепилось звание основоположника русского импрессионизма. Подобно своему современнику Клоду Моне, он сохранял верность этому художественному направлению на протяжении всей творческой карьеры. Однако, переняв у французских импрессионистов технику, Коровин сумел выработать собственную, самобытную манеру. Отличительными чертами его техники являются ярко выраженная декоративность, смелые цветовые контрасты и активное использование чёрного цвета для моделирования теней.

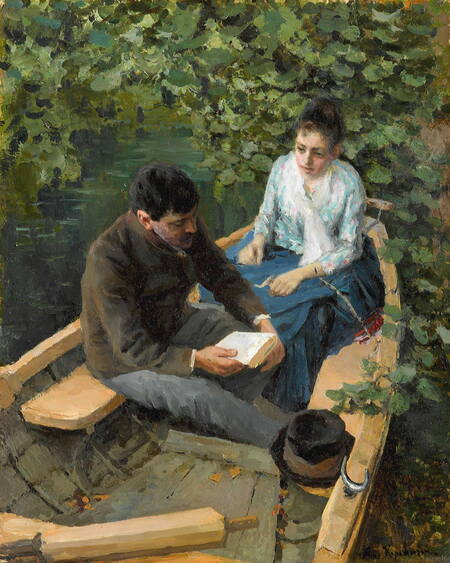

Константин Коровин. В лодке (1888) // Эдуард Мане. В лодке (1874)

Сравним два похожих сюжета двух мастеров. Картины Эдуарда Мане и Константина Коровина «В лодке», несмотря на общий сюжет, представляют два разных художественных мира. У Коровина сцена написана сверху, с акцентом на детали, фигуры тщательно выписаны, тогда как Мане использует импрессионистический подход с фокусом на свет и цвет, а композиция сфокусирована на крупном плане. Мане отражает жизнь, просто жизнь такой, какая она есть здесь и сейчас. Коровин же более лиричен, здесь определенно пробивается лирический любовный сюжет, история любви.

С точки зрения техники реализации Коровин детализирует всё: от лиц героев их одежды до изумрудной листвы, окружающей пару. Эта тщательная проработка деталей окутывает героев поэтическим ореолом, усиливая эмоциональное восприятие сцены.

Клод Моне. Бульвар Капуцинок (1873) // Константин Коровин. Париж. Бульвар Капуцинок (1906)

Продолжая сравнивать похожие сюжеты, обратимся к классическому для импрессионизма жанру городского пейзажа.

Картины Клода Моне «Бульвар Капуцинок» (1873) и Константина Коровина «Париж. Бульвар Капуцинок» (1906) изображают одну и ту же городскую сцену, но показывают её по-разному. У Моне бульвар — это мгновение, пойманное в движении: лёгкие мазки, холодная палитра и растворённые в световой вибрации фигуры создают образ Парижа как живого потока. Художник фиксирует именно свет и воздух, а человек становится частью городской массы.

Коровин трактует сюжет гораздо декоративнее и эмоциональнее. Его Париж — яркий, праздничный, наполненный теплыми цветами, огнями и ощущением столичного блеска. Фигуры людей прорисованы чётче, а сцена выглядит более театральной. Если Моне исследует изменчивость света, то Коровин создаёт романтизированный образ города, передавая не столько момент, сколько атмосферу красоты и наслаждения.

В. Филлипов очень точно отметил: «Для „русского импрессионизма“ характерна большая нагруженность смыслом и меньшая, по сравнению с французским городским вариантом, динамизация, что определяет его „деревенский“ характер».

Пименов Ю. И. Работницы Уралмаша на заводе. Центральная часть триптиха «Работницы Уралмаша» (1934) // Герасимов А. М. Зеленая рожь (1946) // Герасимов А. М. Художники на даче у Сталина (1951)

В советскую эпоху импрессионизм адаптируется к задачам социалистического реализма. Свет и цвет сохраняют ключевую роль, но теперь служат для утверждения героического и оптимистического образа человека.

Если французские мастера писали кафе, театры, парки и бытовые сцены частной жизни, то круг сюжетов в СССР смещается в сторону социально значимых тем. Советские импрессионисты работают со следующими тематиками:

1. Образы труда и созидания (строители, колхозницы, рыбаки, рабочие); 2. Пейзажи как выражение масштаба страны; 3. Жанровые сцены, где человек всегда связан с обществом; 4. Образы праздников, спорта, отдыха — но в рамках коллективного опыта.

Личное здесь почти всегда перерастает в общественное: даже интимные настроения подаются как часть общего состояния страны.

Пластов А. А. Сенокос (1945)

Одной из примеров советского импрессионизма является картина А. А. Пластова — «Сенокос» (1945)

Она вбирает в себя и импрессионистическую живописность, и советскую идеологему труда. Картина наполнена теплым сияющим светом, который делает фигуры крестьян почти монументальными. Мазок свободен, но не растворяет человека — напротив, подчеркивает его телесность, энергию и гармонию с природой. Пластов соединяет наблюдательность пленэра с повествовательностью и чувством уважения к труду.

Герасимов С. В. Колхозный праздник (1937)

В своей работе «Колхозный праздник» Герасимов исследует свет и цвет так же тонко, как и французские мастера, однако помещает действие в пространство идеологически одобряемого сельского торжества. Праздничный день становится поводом для анализа игры света на белых рубахах, деревьях, ярких тканях. Коллектив — главный герой: люди объединены общим действом, и через это художник раскрывает настроение эпохи.

Грабарь И. Э. Мартовский снег (1904) // Писсарро К. Иней (1873)

Наиболее тесную связь с европейской живописной школой можно обнаружить в искусстве Игоря Грабаря, в совершенстве овладевшего техникой раздельного мазка. В его знаменитом «Мартовском снеге» эта техника используется для создания выразительной, почти осязаемой фактуры. Этот сознательный уход от гладкой живописи стал краеугольным камнем его неповторимого стиля. Благодаря этому новаторскому подходу знакомые мотивы родной природы преображаются, насыщаясь пространством, светом и мерцающей игрой чистого цвета.

Сопоставление картин Камиля Писсарро «Иней» и Игоря Грабаря «Мартовский снег» позволяет наглядно увидеть, как принципы французского импрессионизма были творчески переосмыслены в русской живописи. Оба художника обращаются к одному и тому же мотиву — пейзажу, но их художественные решения и эмоциональные посылы заметно отличаются. Писсарро в работе «Иней» создает образ скромной, даже суровой сельской природы. Его палитра сдержана и построена на тонких градациях приглушенных тонов: сероватых, голубоватых и бледно-лиловых. Мазок, хоть и характерный для импрессионизма, более спокоен и систематичен, подчеркивая неброскую красоту застывшей, безлюдной земли. Художник словно наблюдает природу со стороны, с философским спокойствием фиксируя её состояние.

В то время как у Грабаря в основе произведения лежит не только задача передать момент и красоту природы, но и бытовой сюжет. Он не просто фиксирует изменчивое состояние природы, но и выстраивает монументальный, почти декоративный образ, где важную роль играет жанровый мотив — фигура девушки с коромыслом, отражая реалии жизни.

Трансформация женского образа в советском импрессионизме

Во французском импрессионизме женщина — прежде всего носительница интимности, чувственности и светового эффекта: она — объект наблюдения, «мироощущения».

В советском импрессионизме женский образ преобразуется: он становится социально ориентированным, инструментом идеологии и одновременно продолжает выполнять живописную функцию — быть носителем света, цвета и фактуры. Женщина превращается в работницу, хранительницу быта, мать-наставницу и символ созидания, причём эти роли часто объединяются в одном образе. При этом художники сохраняют импрессионистическую манеру — пленэрный свет, свободный мазок — но переводят её на язык общественного смысла.

Эдгар Дега. Гладильщицы (1884) // Николай Ионин. Свинарка с поросятами (1934)

Во французской и советской традициях женский образ в труде раскрывается по-разному, что хорошо видно на примере пары работ: «Гладильщицы» (1884) Эдгара Дега и Николая Ионина «Свинарка с поросятами» (1934)

Несмотря на общую тему, эти работы разделяет не только время, но и художественная идеология. Дега, представитель французского импрессионизма, показывает труд как тяжелую, монотонную рутину. Его героини — уставшие женщины, чьи движения доведены до автоматизма, а позы выражают физическую усталость. Композиция с «обрезанным» краем холста усиливает ощущение случайного наблюдения, будто художник подсмотрел этот момент в душной мастерской.

В отличие от этого, картина Ионина, созданная в традициях социалистического реализма, идеализирует труд, превращая его в символ радости и доблести. Молодая свинарка изображена не как работница, выполняющая грязную работу, а как здоровая, сияющая героиня новой советской деревни. Её поза монументальна и устойчива, а взгляд устремлён в светлое будущее. Труд здесь лишён изнурительности и предстаёт как почётное призвание, наполненное глубоким смыслом.

Таким образом, если Дега раскрывает правду повседневности, фиксируя социальные аспекты жизни городских низов, то Ионин создаёт утопический образ, прославляющий новый уклад и нового человека, чей труд становится воплощением счастья и служения обществу.

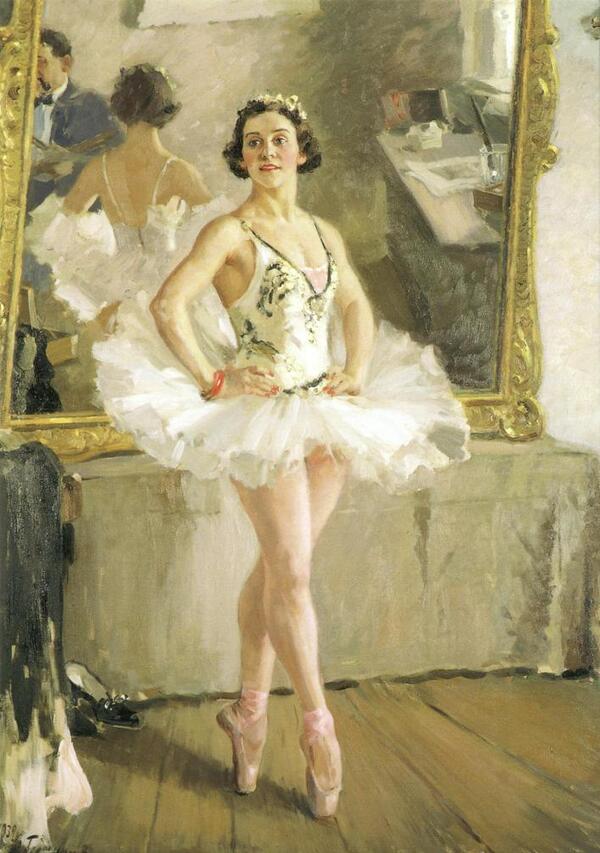

Яблонская Т. Н. Утро (1954) // Герасимов А. М. Портрет балерины О. В. Лепешинской (1939)

Трансформация женского образа в советском импрессионизме — это переход от интимной, чувственной женщины как объекта эстетического восприятия к женщине как социальному субъекту, чья красота интегрирована с трудом и коллективной жизнью. При этом художественный язык (свет, цвет, мазок) остаётся частью импрессионистской традиции, лишь перенаправляется на служение новым, общественно значимым смыслам.

Таким образом, при сопоставлении французского и русского (в том числе советского) импрессионизма становится очевидно, что образ человека и система сюжетов претерпевают глубокую трансформацию, отражающую изменения в культурной среде, идеологии и художественных задачах.

Французские мастера фиксируют частную жизнь и мгновения повседневности, где человек — часть живого потока света, воздуха и городской динамики.

Русские и советские художники разворачивают те же принципы наблюдения за реальностью, но в сторону социально значимых тем: труд, общность, природа как пространство коллективной жизни.

Несмотря на различия в идеологии и сюжетах, художественный язык во многом сохраняет базовые импрессионистические принципы: внимание к изменчивости света, стремление уловить момент, вибрацию цвета, подвижность мазка. И французские, и русские живописцы строят образ на непосредственном визуальном впечатлении, что обеспечивает стилевую преемственность, даже если тематическая направленность их работ различна. Свет становится универсальным связующим элементом: у французов — носителем чувственности и наблюдательности, у русских — способом придать сцене эмоциональную или идеологическую выразительность.

Ренуар Э. Пятая выставка газеты «La vie modeme». Ne 11, 19 июня 1879 г. // Импрессионизм. Письма художников. Воспоминания Дюран-Рюэля. Документы. Л., 1969. С. 364.

Ревалд Дж. История импрессионизма. — Ленинград: Государственноe издательство «Искусство», 1959. — 450 c.

Ренуар и женщины: в Барселоне исследуют каноны красоты живописца // Архив URL: https://artchive.ru/news/2115~Renuar_i_zhenschiny_v_Barselone_issledujut_kanony_krasoty_zhivopistsa (дата обращения: 12.11.2025).

Женщины в искусстве: художницы эпохи импрессионизма // ЖУРНАЛ ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И РЕГИОНОВЕДЕНИЯ МГУ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА URL: http://lingva.ffl.msu.ru/2023/07/женщины-в-искусстве-художницы-эпохи-и/ (дата обращения: 12.11.2025).

Герман М. Ю. Импрессионизм и русская живопись. СПб., 2005. 211 c.

Филлипов В. А. Импрессионизм в русской живописи. М.: Белый город, 2003. 320 с.

Клод Моне. Впечатление. Восходящее солнце. 1872. Холст, масло, 48 × 63 см. Музей Мармоттан-Моне, Париж. Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл: Monet_-_Impression, _Sunrise.jpg

Клод Моне. Пруд с кувшинками (1899). Источник: Google Cultural Institute https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21864298

Клод Моне. Прогулка. (1875) фр. La Promenade. Холст, масло. 100 × 81 см Национальная галерея искусства, Вашингтон Источник: Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claude_Monet_-Woman_with_a_Parasol-Madame_Monet_and_Her_Son-_Google_Art_Project.jpg

Пьер Огюст Ренуар. Бал в Мулен де ла Галетт (1876), Источник: Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auguste_Renoir_-Dance_at_Le_Moulin_de_la_Galette-_Google_Art_ProjectFXD.jpg

Пьер Огюст Ренуар. Завтрак гребцов, Источник: Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Luncheon_of_the_Boating_Party

Эдгар Дега. Абсент (1876), Источник: Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:L%27Absinthe_by_Edgar_Degas

Эдгар Дега.Танцевальный класс (1874-1876), Источник: https://artchive.ru/edgardegas/works/376503~Tantseval'nyj_klass

Пьер Огюст Ренуар. Большие купальщицы. (1884—1887), Источник: Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:The_Great_Bathers_(1884-1887)_by_Pierre-Auguste_Renoir_in_the_Philadelphia_Museum_of_Art

Пьер Огюст Ренуар. Купальщицы. (1918—1919), Источник: Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Bathers_(Renoir)

Пьер Огюст Ренуар. Сидящая молодая женщина (Элен Беллон), Источник: https://artchive.ru/pierreaugusterenoir/works/228746~Sidjaschaja_molodaja_zhenschina_Elen_Bellon

Пьер Огюст Ренуар. Причёсывающаяся женщина (1887), Источник: Wikipedia. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Причёсывающаяся_женщина

Эдгар Дега. Женщина, расчесывающая волосы (1885), Источник: https://gallerix.ru/album/Edgar-Degas/pic/glrx-658572387

Эдгар Дега. Туалет (Женщина, вытирающаяся после ванны) (1884), Источник: https://artchive.ru/edgardegas/works/201942~Tualet_Zhenschina_vytirajuschajasja_posle_vanny

Эдгар Дега. Туалет (1884-1886), Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл: Degas_-_La_Toilette, _circa_1884-1886.jpg

Берта Моризо. Стирка (1881), Источник: https://artchive.ru/berthemorisot/works/349438~Stirka

Берта Моризо. Колыбель (1872), Источник: https://gallerix.ru/storeroom/833906955/N/1157881776/

Валентин Серов — Девушка, освещенная солнцем. Портрет М. Я. Симонович (1888), Источник: https://gallerix.ru/album/Serov/pic/glrx-369137573

Пьер Огюст Ренуар. Девушка с веером (1881), Источник: https://gallerix.ru/album/Renoir/pic/glrx-203765869

Клод Моне. Портрет Жана Моне в шляпе с помпоном (1869), Источник: https://gallerix.ru/album/Claude-Monet/pic/glrx-168894251

Валентин Серов. Девочка с персиками (1887), Источник: Wikipedia. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Girl_with_peaches_(Serov)

Коровин Константин. Крым. Гурзуф. (1917), Источник: https://gallerix.ru/album/Korovin/pic/glrx-474851192

Константин Коровин. В лодке (1888), Источник:https://artchive.ru/konstantinkorovin/works/31520~V_lodke

Эдуард Мане. В лодке (1874), Источник: Wikimedia Commons. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edouard_Manet_Boating_(cropped2).jpg

Клод Моне. Бульвар Капуцинок (1873), Источник: https://artchive.ru/claudemonet/works/335779~Bul'var_Kaputsinok_v_Parizhe

Константин Коровин. Париж. Бульвар Капуцинок (1906), Источник: https://artchive.ru/konstantinkorovin/works/31688~Parizh_Bul'var_Kaputsinok

Пименов Ю. И. Работницы Уралмаша на заводе. Центральная часть триптиха «Работницы Уралмаша» (1934), Источник: https://www.i-z-o.art/collections/otechestvennoe-iskusstvo-xx-veka/rabotnicy-uralmasha-na-zavode-centralnaya-chast-triptiha-rabotnicy-uralmasha-exhibit-127.html

Герасимов А. М. Зеленая рожь (1946), Источник: https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/painting/19_20/gerasimov_a._m._zelenaya_rozh._1946._zh-5585/index.php

Герасимов А. М. Художники на даче у Сталина (1951), Источник: https://maysuryan.livejournal.com/1415119.html

Пластов А. А. Сенокос (1945), Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл: Пластов._Сенокос._1945.jpg

Герасимов С. В. Колхозный праздник (1937), Источник: https://www.rodon.org/art-080813164337

Грабарь И. Э. Мартовский снег (1904), Источник: https://artchive.ru/igorgrabar/works/366526~Martovskij_sneg

Писсарро К. Иней (1873), Источник: https://artchive.ru/camillepissarro/works/398001~Inej

Эдгар Дега. Гладильщицы (1884), Источник: https://artchive.ru/edgardegas/works/5280~Gladil'schitsy

Николай Ионин. Свинарка с поросятами (1934), Источник: https://mispxx-xxi.ru/collections/svinarka-s-porosyatami/

Яблонская Т. Н. Утро (1954), Источник: https://artchive.ru/artists/28717~Tat'jana_Nilovna_Jablonskaja/works/366253~Utro

Герасимов А. М. Портрет балерины О. В. Лепешинской (1939), Источник: https://muzei-mira.com/kartini_russkih_hudojnikov/313-portret-baleriny-o-v-lepeshinskoy-aleksandr-mihaylovich-gerasimov.html