Реформация в христианском искусстве

Как реформационные христианские идеи XVI–XVII веков нашли визуальное выражение в трактовке сакрального сюжета у представителей разных конфессий христианства, что это выражает в изменении отношения между верующим и Богом?

Рубрикатор

1. Концепция 2. Типичность. Тициан и Дюрер 3. Эксцентричность. Караваджо и Рембрандт 4. Путь трактовки сакрального сюжета 5. Вывод исследования 6. Источники

Концепция исследования

Религия являлась неотъемлемой частью жизни большей части населения Европы множество веков. Однако власть именно католицизма пошатнули 95 тезисов на дверях католической церкви в Виттенберге немецкого богослова Мартина Лютера в 1517 году. Тезисы Лютера послужили отправной точкой в начале Реформации всей христианской церкви. Данное событие породило множество последствий, зачастую из-за отрицания католиков действительных корней проблемы. Началась эпоха ужасных кровопролитий, которые оставили колоссальные отпечатки в истории разных стран. Например, Варфоломеевская ночь во Франции, оставившая кровавый след на истории столицы страны. Каждое историческое событие как-либо влияет на другие сферы жизнедеятельности людей, особенно на искусство. Христианская реформация меняет привычный взгляд человека на религию в целом, ведь отношение между верующим и Богом теперь можно рассматривать без церкви. Данное явление можно попробовать проанализировать с помощью различных произведений искусства, особенно художников того времени.

Для более подробного анализа нужно рассмотреть авторов, имеющих разный религиозно-культурный контекст. Художники, рисующие через призму своей конфессии, передают ее дух на холсте. Почувствуется ли реформа в искусстве «типичном», но концептуально радикально разном, у Тициана и Дюрера. А также отражается ли изменения религиозного течения у новаторов протестантизма в лице Рембрандта и меняющего католицизм изнутри Караваджо.

Чтобы добиться нужной цели рассмотрим представителей данных сторон и их маркеры творчества, необходимо понять соответствуют ли они конфессии художника и через что отражают модель религиозного взгляда и опыта, сформированного христианской реформацией

Контрреформация взяла свое начало в 16 веке и представляла из себя католическое церковно-политическое движение. Она была направлена против недавно появившейся Реформации и имела четкую цель — вернуть прошлый престиж Римско-католической церкви. Официально временными рамками принято считать периоды от Триндентского собора (1545-1563), когда папа Павел 3 призвал устранить религиозную рознь и инициировал реформу Католической церкви, концом Контрреформации считается окончание Тридцатилетней войны в 1648.

Типичность

Под термином «типичность» подразумевается воплощение художественных и духовных ценностей культурной среды. Тициан представляет Контреформацию и строгий католицизм. А Дюрер, в свою очередь, является голосом севера и зарождающегося лютеранства.

1. Тициан Вечеллио (1488-1576) Контрреформация и Венеция

Итальянский художник, выходец из венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения. Его искусство имело нужный уровень эмоционального воздействия, что фактические оказывало пропагандистское влияние, ведь якобы только истинная вера может так взволновать человека, что утверждало величие Церкви.

«Кающаяся Мария Магдалина» 1565 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург

Картина повествует о легенде, в которой Магдалина странствовала и каялась в пустыне много лет. Эмоциональное состояние данного образа имеет масштабный размах: взгляд на небо заплаканными глазами и прижатая к груди рука, темная долина и одинокое тонкое дерево на фоне, которое утрирует атмосферу одиночества.

«Бичевание Христа» 1560 Musée Jacquemart-André, Paris «Нанесение креста» 1565 Эрмитаж

«Се, человек» 1576 Пушкинский музей, Москва «Се Человек» 1560 Национальный музей Брукенталя, Сибиу

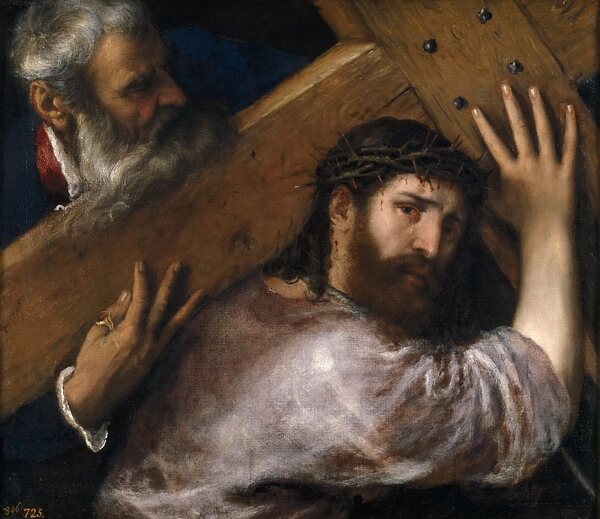

«Христос-Вседержитель» 1570 Эрмитаж «Христос несущий крест» 1508 Скуола Сан-Рокко, Венеция

Божественное является как прекрасное и могущественное

«Ассунта» Базилика Санта-Мария-Глорьоза-дей-Фрари, Венеция, 1516

«Архангел Рафаил и Товия» Галерея Академии, Венеция, 1542

«Благовещение» 1557 Музей Каподимонте, Неаполь «Тайная вечеря» 1557 Монастырь де Эль Эскориал, Мадрид

В его картинах присутствует определенная иерархия, ведь там четко разделено божественное и человеческое. Искусство Тициана типично для католического мировоззрения, там где вера является публичной, эмоциональной и опосредованной Церковью, картины творца направлены на укрепление ее авторитета.

Альбрехт Дюрер (1471-1528) Интеллектуальная и личностная вера

Будучи одним из выдающихся художников эпохи Северного Возрождения, Дюрер воплотил интерес к идеям Реформации. Его религиозный взгляд — это внутреннее сосредоточение, интеллектуальный поиск и личная ответственность перед Богом. Сочинения Мартина Лютера оказали на художника сильное влияние, благодаря которому он стал иконоборцем.

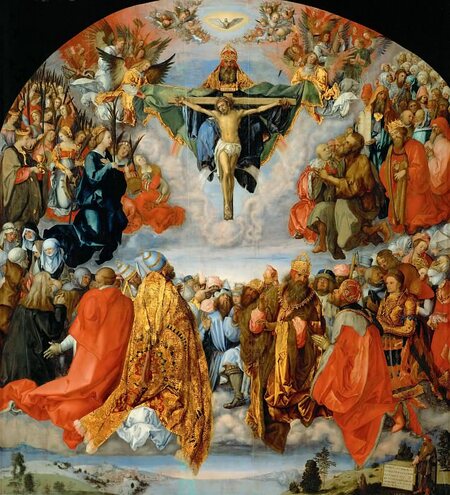

«Поклонение Святой Троице» 1511 Художественно-исторический музей, Вена «Поклонение волхвов» 1504 Галерея Уффици, Флоренция

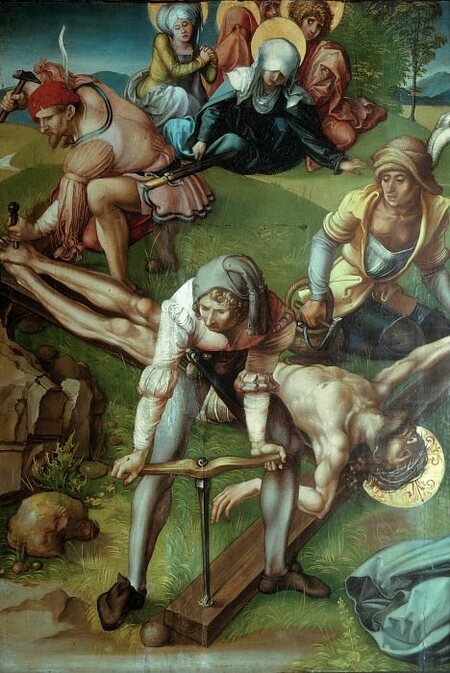

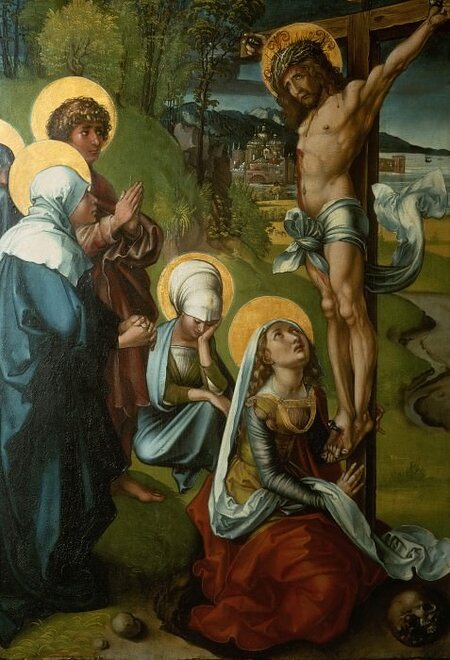

«Семь скорбей Девы Марии — Пригвождение к кресту» 1496 Галерея старых мастеров, Дрезден «Семь скорбей Девы Марии — Христос на кресте» 1496 Галерея старых мастеров, Дрезден

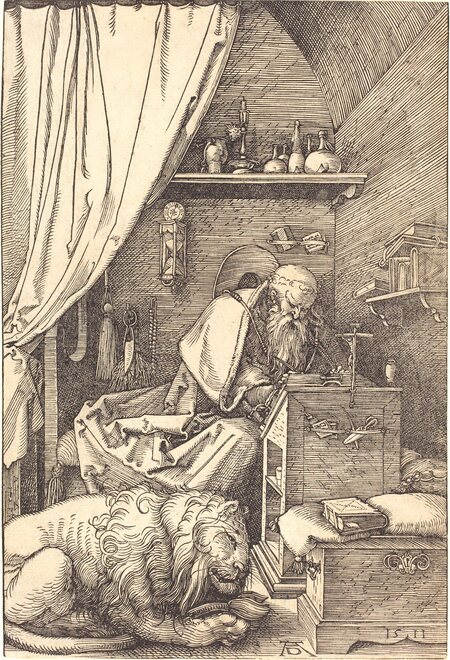

«Святой Иероним» 1521 Национальный музей старинного искусства, Лиссабон «Святой Иероним» 1496 Национальная галерея, Лондон

Картины Дюрера часто требуют расшифровки, так как наполнены деталями, символикой и аллегориями, которые нужно «прочесть». Это прекрасно отражает лютеранский принцип «только Писание», то есть глубокое и личное изучение Библии.

«Рыцарь, смерть и дьявол» 1513

Непоколебимо верующий рыцарь движется вперед, игнорируя любые угрозы для своей жизни и все искушения. Данная гравюра является метафорой личного духовного пути веры, которая не нуждается в помощи.

«Меланхолия» 1514 «Святой Иероним в келье» 1511

В отличие от внешней драмы Тициана, драма Дюрера идет изнутри. Его персонажи погружены в глубокие размышления, молитву и сомнения, что является типичным для лютеранского мировоззрения, ведь вера — это личный диалог человека с Богом, основанный на Слове.

Эксцентричность

Рассмотрим эксцентричность как новую духовность и осознанный уход от общепринятых канонов идеализации ради более искреннего и реалистичного выражения религиозного чувства.

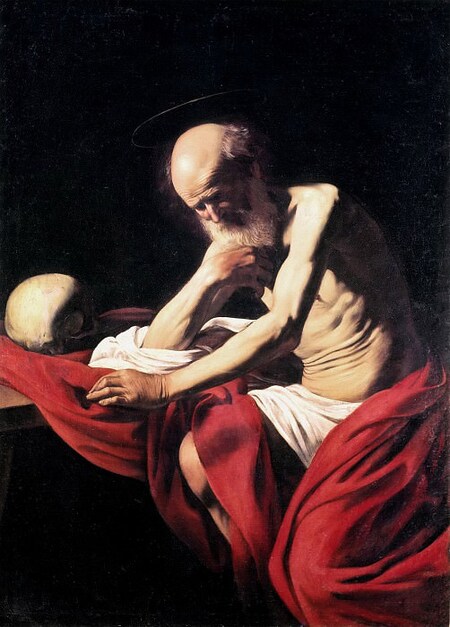

Караваджо (1571–1610) Радикальное обновление в Риме

Итальянский живописец Микеланджело Меризи да Караваджо, передает сквозь свои работы материальность и эмоциональное напряжение. Мастер контраста света и тени. Интерпретировал религиозные сюжеты по-своему, изображая Святых исполненными материальной весомости, а не парящими в небеса. Он намеренно располагает все изображаемое как можно ближе к зрителю, чтобы вызвать дискомфорт.

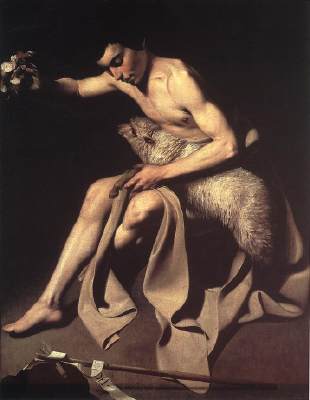

«Иоанн Креститель» 1600 Базельский художественный музей, Базель, Швейцария

«Кающаяся Мария Магдалина» 1597 Галерея Дориа-Памфили, Рим

Святые похожи на простолюдинов Яркий свет выхватывает фигуры из полной темноты, поглощающий всё окружающее, подчеркивает героев.

«Призвание апостола Матфея» 1600, Церковь Сан-Луиджи-дей-Франчези, Рим

Из протянутой руки Иисуса идет будто свет Евангелия. Художник низводит до предела пафос сцены. Фигура Петра соответствует организационной структуре папства, разделяя Иисуса со зрителем. Данная сцена происходит будто здесь и сейчас, в мире греха и порока.

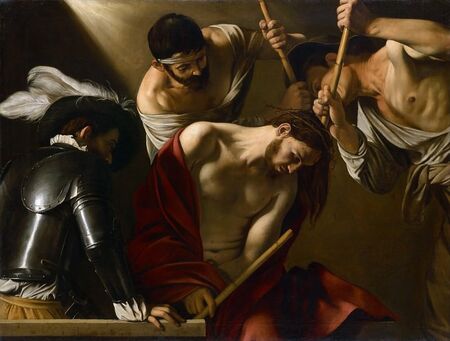

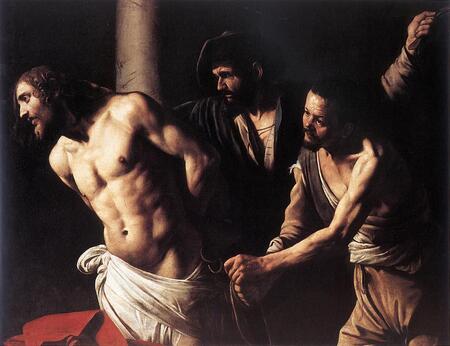

«Венчание тернием» 1607 Музей истории искусств (Вена, Австрия) «Бичевание Христа» 1607 Музей Каподимонте, Неаполь

Катарсис и сопереживание

«Рождество со святыми Франциском и святым Лаврентием» 1600 украден в 1969 году

«Погребение Христа”1603 Ватиканская пинакотека

«Святой Иероним в размышлении”1605 Музей Монтсеррат, Испания

«Иоанн Креститель» 1610 Галерея Боргезе

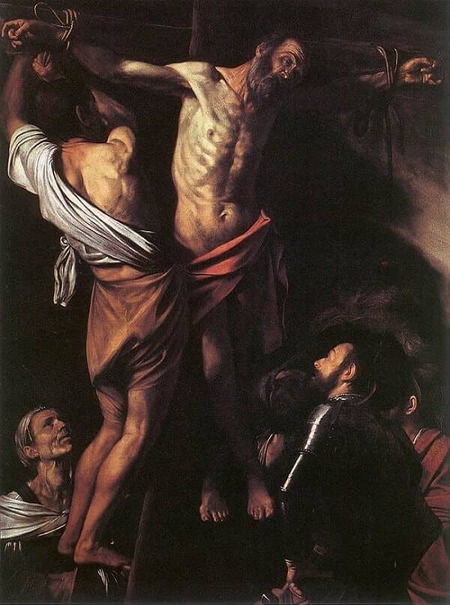

«The Crucifixion of Saint Andrew» 1607 Cleveland Museum of Art «Давид и Голиаф» 1599 Прадо, Мадрид

Эксцентричность Караваджо выражается в непривычно радикальном, даже почти еретическом, утверждении, что божественная благодать доступна именно грешникам и простакам, а священность ощутима не в идеализированной красоте, а в подлинности страдания и истинной веры.

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) Протестантский Амстердам

Голландский живописец, учился в подмастерьях, начал свою работу в 19 лет. В начале вдохновлялся барокко (контраст света и динамика композиции), после начал использовать светотень для выражения эмоций в библейских сюжетах.

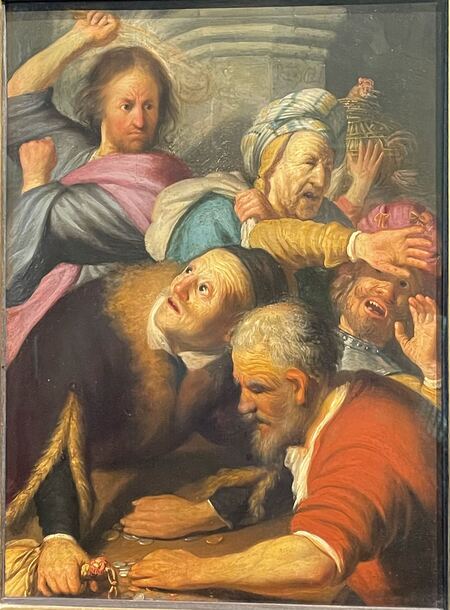

«Неверие апостола Фомы» 1634 Пушкинский музей, Москва «Изгнание торгующих из храма» 1626 Пушкинский музей, Москва

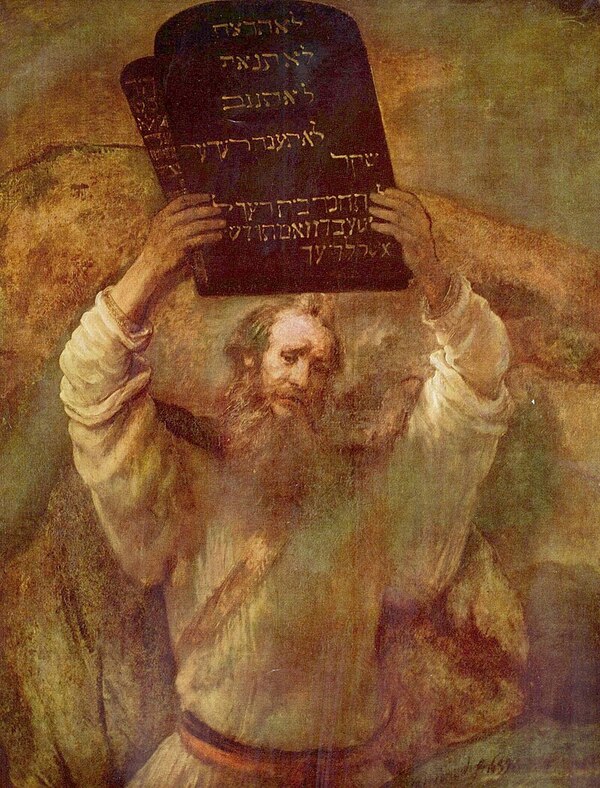

«Моисей, разбивающий скрижали завета» 1659 Берлинская картинная галерея, Германия «Жертвоприношение Авраама» 1635 Эрмитаж, Санкт-Петербург

Обычно на картинах глаза Исаака завязаны тканью, однако у Рембрандта они закрыты отцовской рукой. Любовь и насилие связаны и идут рука об руку.

«Святое семейство» 1645 Эрмитаж, Санкт-Петербург «Возвращение блудного сына» 1668 Эрмитаж, Санкт-Петербург

Главное не действие, а раздумья. Нет театральности, есть лишь тишина и прощение. В картине «Возвращение блудного сына» все детали говорят о милосердии и любви.

Поклонение волхвов» 1632 Эрмитаж «Христос в шторм на Галилейском море» 1633 Музей Изабеллы Стюарт Гарднер, Бостон (украдена)

Золотой свет — внутреннее озарение. Принцип протестантизма — лишь писание.

Протестантизм Рембрандта ощущается через его отрицание патетики и намеков, что истинное божественное скрыто в глубине души, в которой также есть место сомнениям, страху, слабости и радости. Если эксцентричность у Караваджо является театральной и внешней, то у Рембрандта она психологическая, то есть внутренняя. Оба художника ломают общепринятые каноны, однако Рембрандт делает это не через шокирующее, а через необъемлемое сочувствие к человеческой душе.

Путь трактовки сакрального сюжета

Работы данных четырех художников не просто отражают их личный стиль, в первую очередь, они являются наглядным манифестом фундаментального сдвига в отношениях между Богом и верующим, в связи с христианской Реформацией

Тициан

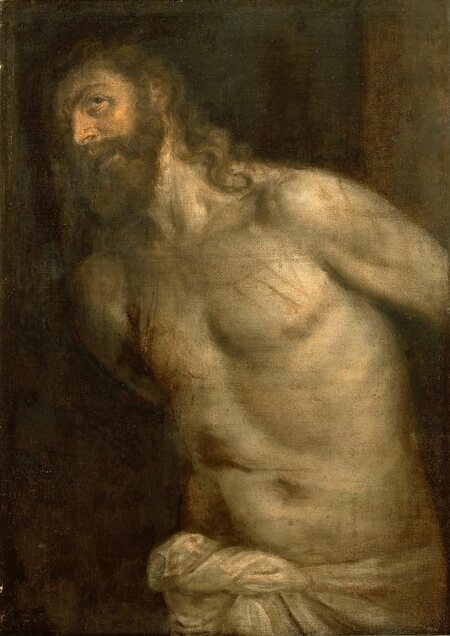

Дюрер

«Бичевание Христа» 1560 «Христос скорбящий муж» 1493

Караваджо

Рембрандт

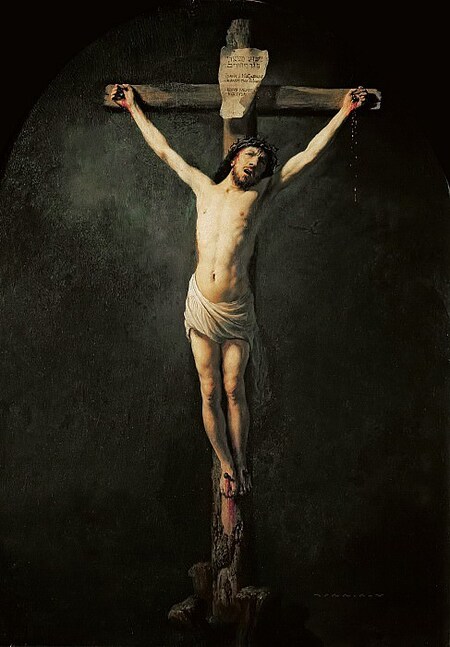

«Ecce Homo» 1609 «Христос на кресте» 1631

Сквозь картины можно наблюдать за изменением вектора движения, который начинает с публичных и иерархических отношений и постепенно стремится к интимным и непосредственным. Отношения верующего и Бога у творцов ощущаются как: у Тициана — правитель и поданные, у Дюрера — учитель и ученик, у Караваджо — преследователь и преследуемый, а у Рембрандта — родитель и его дитя.

Вывод

Одинаковые сюжеты в один промежуток времени трактуются по-разному у художников различных ответвлений христианства XVI–XVII веков. Католицизм впечатляет драматизированной апологетикой, особенно в этом преуспевают работы Тициана, передающие нечто сакральное и сверхъестественное через образы людей и их динамичность. Попытки католицизма объединить контреформационный пафос и тему интимности веры чувствуется в работах Караваджо, где неприкосновенное передается через материальное и грешное. Протестантские работы считываются благодаря основной мысли — священное проявляется не в чудесах, а в людях, которые много рассуждают после прочтения Писания. Это творчество пронизано символизмом и интеллектуализмом. Подводя итоги, реформационные христианские идеи нашли визуальное выражение от трактовки сакрального сюжета в монументальности публичности божественного у Тициана, резкой и радикальной персонификации Караваджо, в личных переживаниях и мыслях о вере у Рембрандта, сильной внутренней сосредоточенности Дюрера и концепции обитания Бога в человеческих сердцах, фиксируя основной сдвиг во всем европейском христианском сознании Нового времени.

Таким образом, искусство становится не привычной иллюстрацией догматов, а активным участником теологического диалога, визуально воплощая новую, личную и тихую модель отношений между человеком и Богом.

Simon Shama THE POWER OF ART // Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 480 с. : ил.

Махов Александр ТИЦИАН // Молодая гвардия, 2018 Электронная версия книги из Электронной библиотеки RoyalLib.com: https://royallib.com/read/mahov_aleksandr/titsian.html#0

Королева Марго: [роман] / Александр Дюма; [пер. с фр. У. Ф. Корша]. — Москва: Издательство АСТ, 2020. — 640 с.

Наследие Лютера в России. — М.: Готика, 2003. — 232 с.

Варфоломеевская ночь / Уваров.Ю, 2008 https://djvu.online/file/rBhWBYIitoG9O?ysclid=mgpdbbmicj892333360

ТРАКТАТ «РУКОВОДСТВО К ИЗМЕРЕНИЮ» «ПОСВЯЩЕНИЕ ПИРКГЕЙМЕРУ» Альбрехт Дюрер https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Germany/XVI/Duerer/frameizmer.htm

О живописи: Альбрехт Дюрер // АСТ, ОГИЗ, 2021. — 288 с.

Музей Die pinakotheken https://www.pinakothek.de/de/caravaggisti#& gid=1& pid=6

Онлайн музей Gallerix https://gallerix.ru

Web Gallery of Art https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/t/tiziano/01_1510s/01carryi.html

Web Gallery of Art