Трансформация деятельности композитора в эпоху цифровизации КИ

Данный проект представляет диссертацию Евпак Е.Г. на соискание учёной степени кандидата искусствоведения. Тема исследования: «Трансформация деятельности композитора в эпоху цифровизации креативных индустрий (на примере московских композиторов первой четверти XXI века)». Научный руководитель: доктор культурологии, профессор Института медиа НИУ ВШЭ, Новикова Анна Алексеевна.

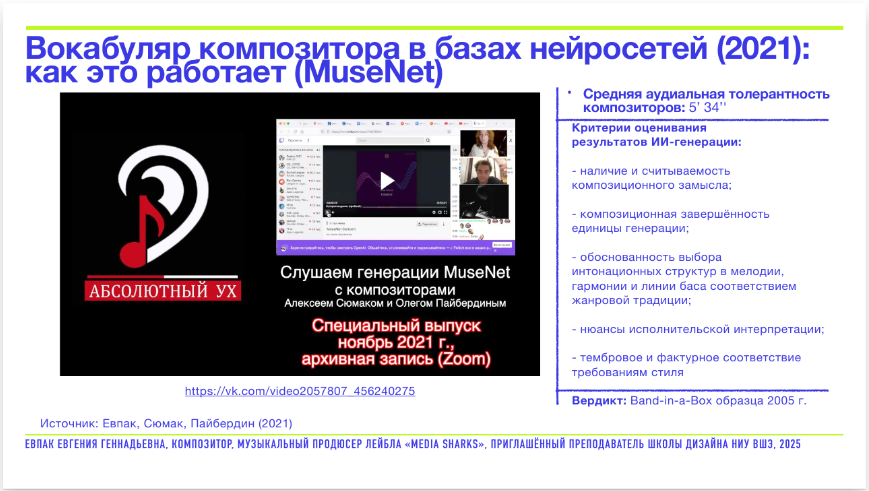

Степень разработанности научной проблемы трансформации деятельности композитора мы оцениваем как перечень детально изученных, но разрозненных и не систематизированных аспектов философии искусства, психологии и онтологии музыкального творчества, а также музыковедческих исследований в областях семиотики и теории музыкального содержания, sound art и sound studies, и popular music studies. Ключевыми для нашего диссертационного исследования становятся работы Дмитрия Владимировича Галкина и Светланы Витальевны Лавровой, в которых формулируются идеи техно-художественной гибридизации творчества и идеи цифровой культуры. А также принципы трансмедийного сторителлинга, концептуализированные в работах Г. Дженкинса, Р. Гамбарато, Р. Праттена, Г. Хаеса, Е. Шапинской, а также моего научного руководителя Анны Алексеевны Новиковой.

Стратегии «человек-машина» в музыкальном творчестве

Основные положения, выносимые на защиту

Главы диссертации

Проиллюстрируем произошедшие изменения феноменом DIY: (1) фрагментом песни «Not Another Lame Fight Song» гавайской нео-менестрель Kawehi и (2) современным экспериментом в духе Афанасия Кирхера (только чуть более экологичным в отношении субъекта вокального профиля) — домашним студийным перформансом южноафриканского саундпродюсера Дэвида Скотта, известного под сценическим псевдонимом Kiffness.

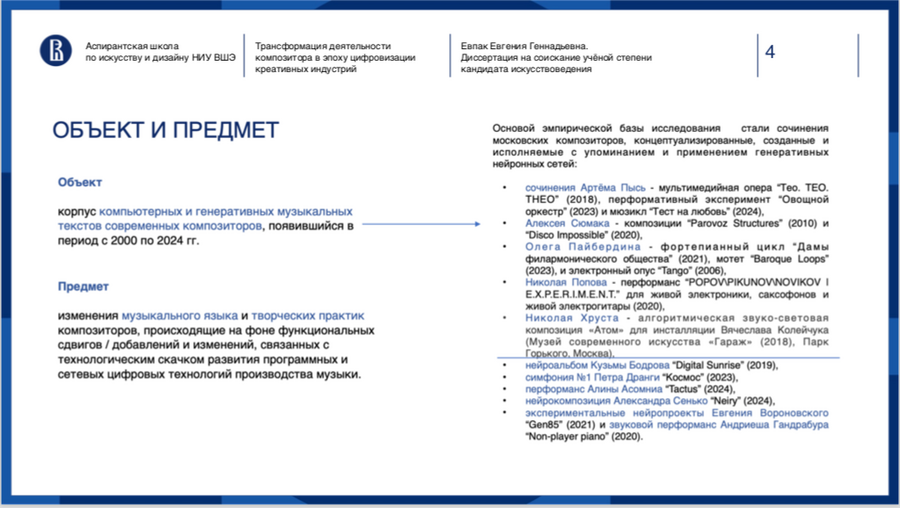

Подобным же образом создан и перформанс Алины Асомниа, где композитор и мультимедийная художница использует сенсорные перчатки, подключенные по MIDI-прототколу к цифровому секвенсору.

«цифровой и постмедиальный мимесис»

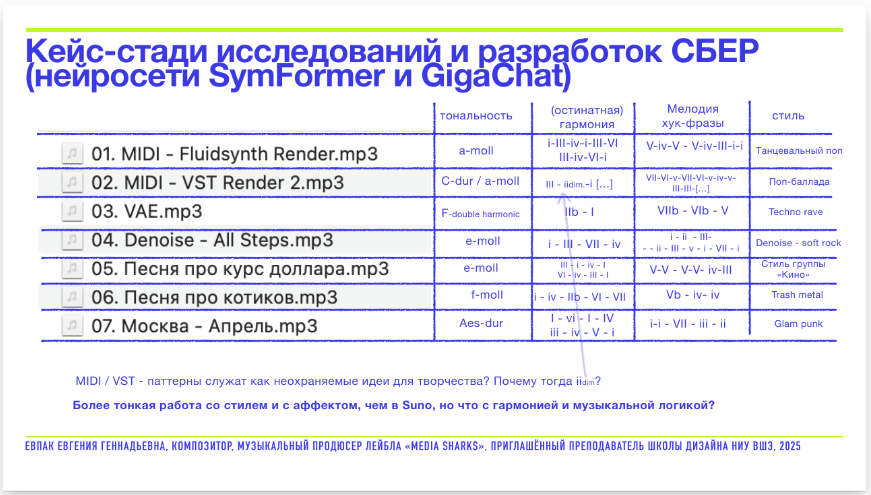

Проводить анализ описываемых явлений логично с параллельным прослушиванием сочинения.

Начнём со стратегии мистификации образа генеративной нейросети.

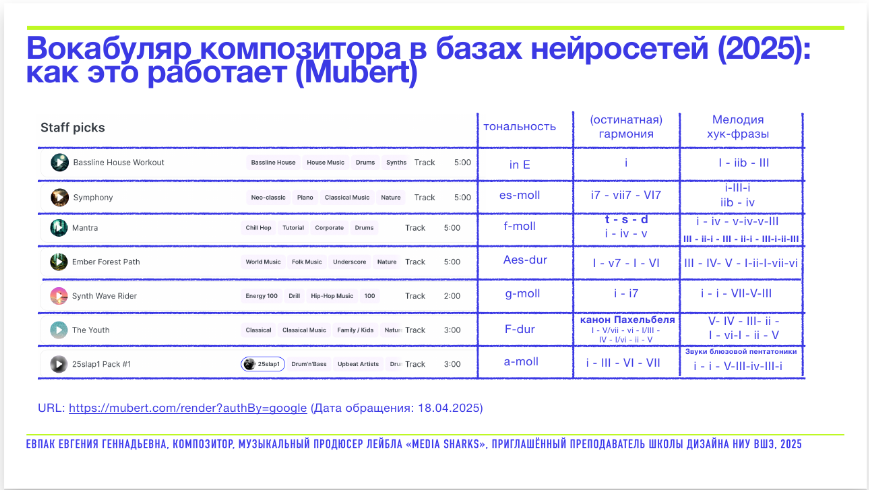

Самым убедительным и говорящим примером здесь может служить проект Евгения Вороновского Gen85, который экспонирует состояние технологического развития генеративной нейросети Mubert (режим доступа плеера: через ВПН). Такой бесконечный стрим можно создать в генеративных нейросетях с 2021 г. и на современном этапе.

постмодернистская (квази)цитация и аллюзивность

Как мультимедийный оперный постмодерн Артёма Пысь отражает исполнительские приёмы Майкла Джексона

технологический прорыв

цифровой спам

Выводы и дискуссия

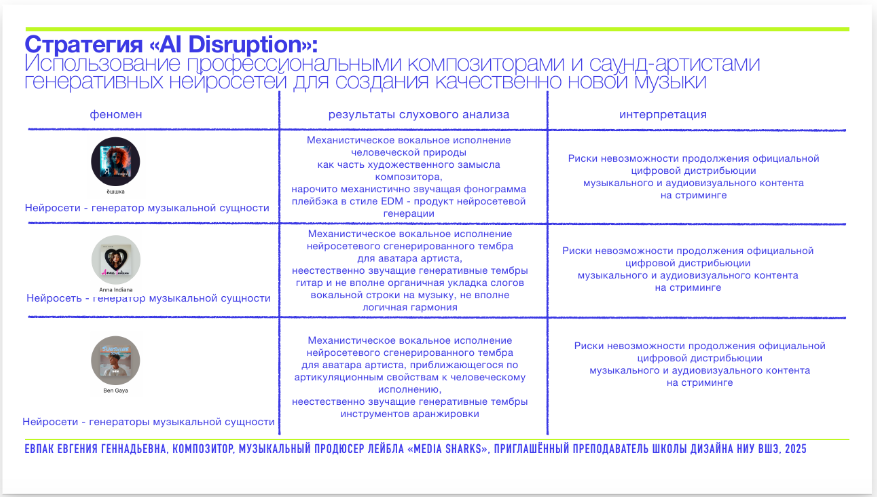

Композиторы активно осваивают возможности генеративных платформ и виртуальных помощников, открывающих ранее невозможные горизонты творчества

Отдельные композиторы считают нейросети ассистентами в творческом процессе, и утверждают, что диалог композитора-человека с нейросетями стимулируют расширение горизонтов творчества и создавая новое качество звукового продукта

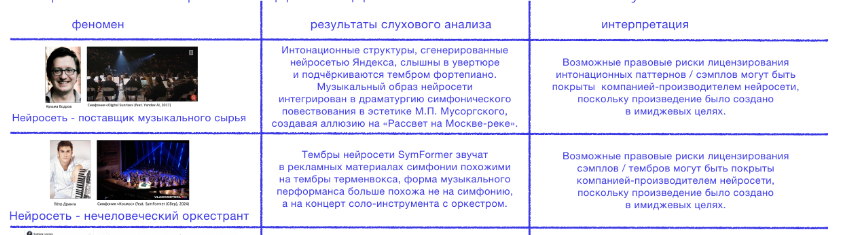

Как и в случае с прослушанным первым отрывком авторства Кузьмы Бодрова, фрагмент симфонического опуса Петра Дранги на слух воспринимается вполне естественно. Визуальная репрезентация генеративной нейросети в качестве исполнителя выступает здесь скорее как декорация.

Однако именно человек остается центральным звеном всего процесса, ведь машинное творчество само по себе невозможно без активного участия профессионала

Отрывок из оперы Артёма Пысь «Тео. ТЕО. ТНЕО», в котором виртуальная помощница методами машинного обучения генерирует и воспроизводит на основе полученных музыкальных референсов и впечатлений, песню в исполнительской манере Татьяны Булановой.