Творчество Генри Мура: поиск нового образа в скульптуре

В истории скульптуры XX века немного имен, чье влияние было бы столь же всеобъемлющим, как влияние Генри Мура. Его работы, одновременно монументальные и органичные, узнаются с первого взгляда. Они кажутся древними, как выветренные скалы, и в то же время абсолютно современными. За этим уникальным пластическим языком стоит не просто стиль, а целая философия, попытка найти универсальный образ человека, укорененного не в истории, а в самой природе. Это путешествие, которое началось в индустриальном пейзаже Йоркшира и прошло через трагедию мировой войны, чтобы в итоге обратиться к вечным темам материнства, покоя и неразрывной связи тела и земли.

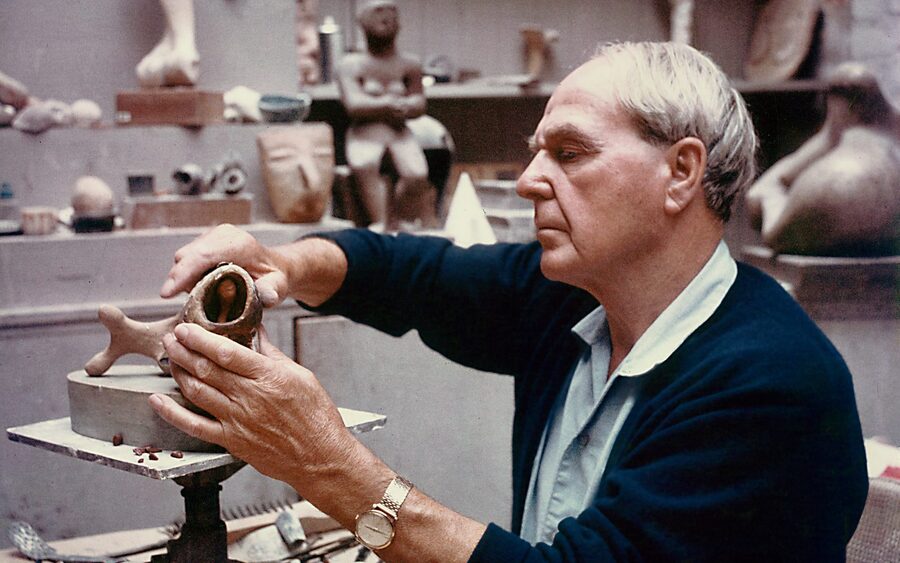

Генри Мур работает в своей студии Maquette, Perry Green, ок. 1968

Глава 1. Становление: от Йоркшира до «Убежищ»

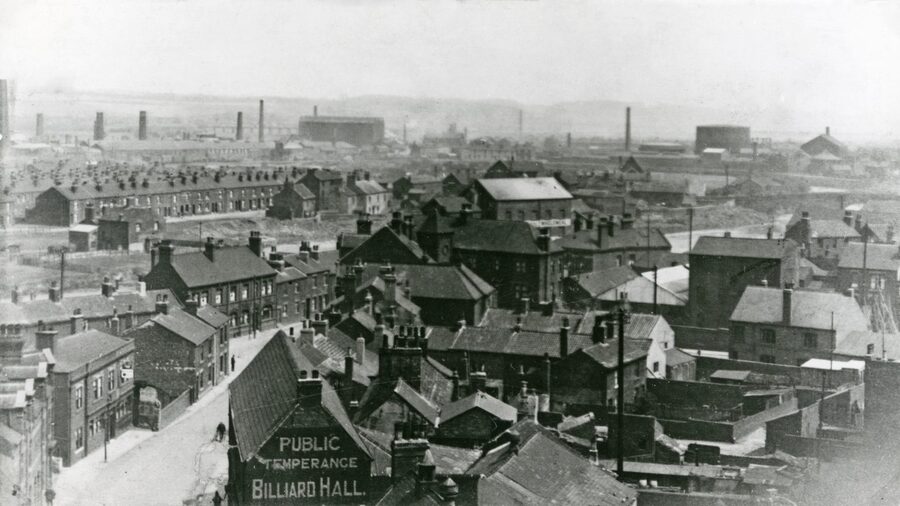

Каслфорд, ок. 1900

Ключ к пониманию творчества Генри Мура лежит в пейзажах его детства. Он родился в шахтерском городке Каслфорд, в Йоркшире. Этот индустриальный пейзаж, где громады терриконов соседствовали с холмистыми долинами, неосознанно сформировал его будущее чувство масштаба и пластики. Позже он сам говорил, что горы угля на фоне неба были его первыми скульптурными впечатлениями. Эта двойственность — природного и рукотворного, мягкого и грубого — станет сквозной темой его творчества.

Генри Мур с экзаменационным классом по рисованию в Школе искусств Лидса, 1920 год

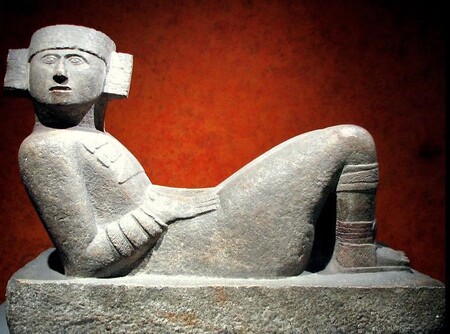

Обучение в Королевском колледже искусств в Лондоне дало ему академическую базу, но подлинным откровением стали залы Британского музея. Именно там, изучая древнемексиканскую скульптуру тотемов Чак-Мооль и африканские ритуальные маски, Мур нашел ту мощь и обобщенность формы, которой не хватало европейской классической традиции. Эти впечатления вылились в ранние работы, такие как «Голова» 1927 года, где ощутимо влияние архаики, переосмысленное через призму современности.

1. Чак-Мооль, около IX век 2. Генри Мур «Лежащая фигура» 1929, коричневый камень, Хорнтон Музеи и галереи Лидса

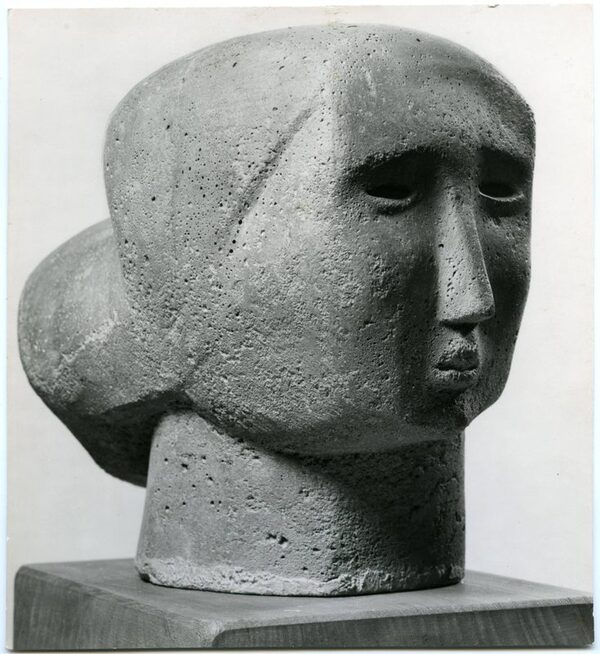

1. Генри Мур, «Голова» ок. 1920, платан, частная коллекция, Великобритания. Фото: Сара Мерсер Генри Мур, «Голова женщины» 1926, литый бетон

1. Генри Мур, «Маска» 1927, литой бетон, текущее местонахождение неизвестно 2. Генри Мур, «Голова и плечи» 1927, Verde di Prato

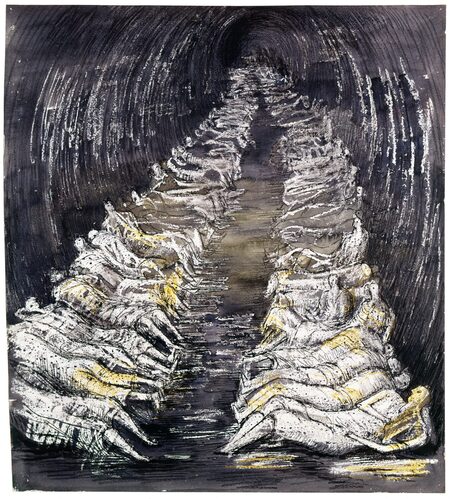

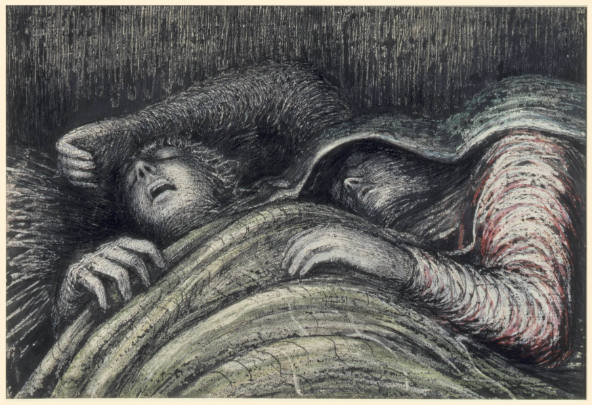

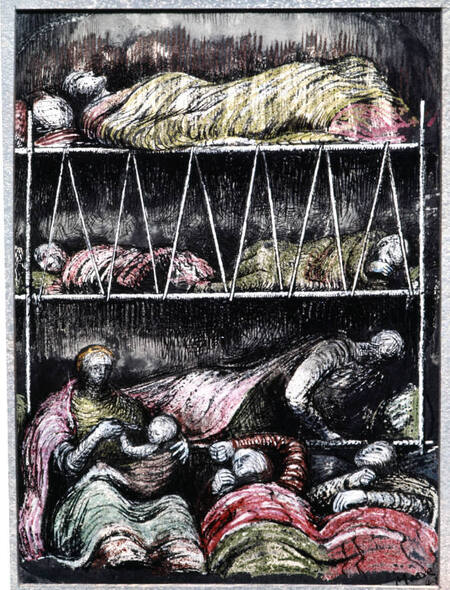

Одним из самых важных и драматичных периодов, навсегда изменивших его творчество, стали военные годы. Работа официальным военным художником привела его в лондонское метро, превращенное в бомбоубежище. Серия зарисовок «Укрытие» запечатлела не героев, а обычных людей, спящих в арочных тоннелях станций. Эти тела, слившиеся в единую массу, уподобленные сталагмитам в пещерах, поразили его своей уязвимой монументальностью. Здесь окончательно кристаллизовалась его главная тема: фигура как часть окружающей среды, тема коллективного выживания и фундаментальной человечности перед лицом хаоса. Этот опыт напрямую повлиял на его послевоенные «Лежащие фигуры», которые часто напоминают и холмы, и укрытия.

Генри Мур, «Укрытие» 1941, карандаш, уголь, восковой карандаш, цветной карандаш, акварель, мыло, ручка и чернила

Генри Мур, «Укрытие» 1941, карандаш, уголь, восковой карандаш, цветной карандаш, акварель, мыло, ручка и чернила

Глава 2. Лаборатория формы: наблюдение, материал, пространство

Художественный метод Мура можно назвать «натуральной методологией». Его студия была настоящей лабораторией, заполненной не гипсовыми слепками, а «найденными объектами»: костями, раковинами, обточенной морем галькой, причудливыми корягами. Он изучал их не как биолог, а как скульптор, стремясь постичь внутренние принципы формообразования. В изгибе бедренной кости он видел идеальное сочетание прочности и легкости, в спирали раковины наутилуса — модель роста и органичной геометрии. Эти природные формы стали его главными учителями.

Генри Мур за работой для альбома черепа слона, ок. 1970

Полки в студии Bourne Maquette

Работа с материалом для него была не техническим процессом, а диалогом. Приверженность «прямой резьбе» по дереву или камню означала уважение к материалу. Мур стремился не подчинить его своей воле, а выявить форму, которая уже была в нем заключена, следуя текстуре дерева или внутренней структуре камня. Это роднило его труд с работой природы. В скульптуре «Фигура» 1931 года из кремня видно, как форма головы рождается из самой природы камня, его сколов и прожилок.

Генри Мур, «Лежащая фигура» 1946 в студии. Фото: Архив Генри Мура

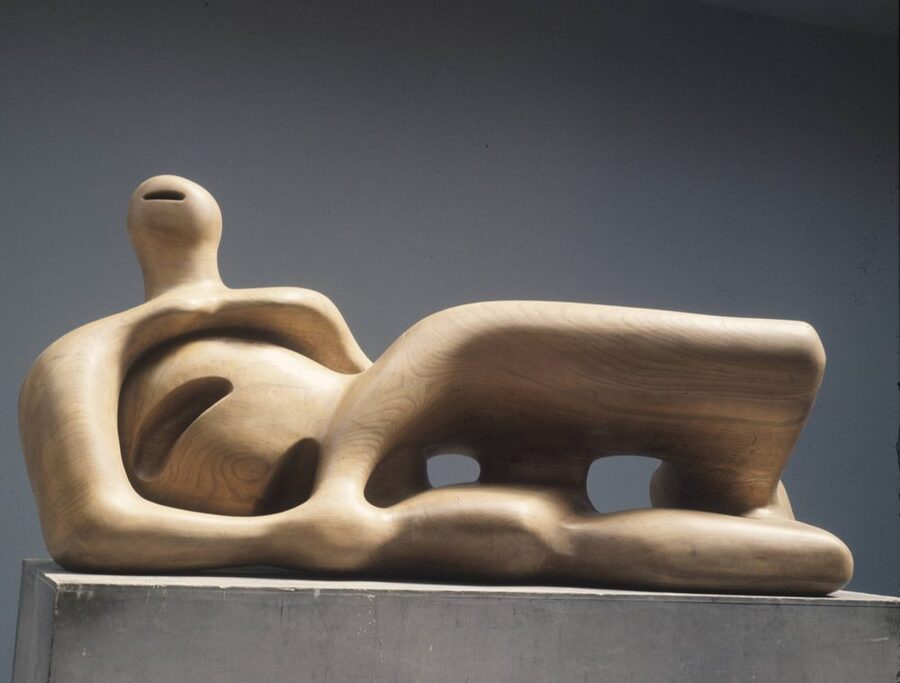

Но, пожалуй, самым революционным его открытием стало осмысление пустоты. Отверстие в скульптуре Мура — это не отсутствие материала, а активная форма. В работе «Лежащая фигура» 1939 года из дерева сквозное отверстие становится композиционным и смысловым центром. Оно связывает фигуру с окружающим пространством, позволяет взгляду проникнуть внутрь, создавая «скульптуру внутри скульптуры». Это отверстие — одновременно и метафора пещеры-укрытия, и архитектурный проем, и аналог полости в кости, придающей ей прочность. В более поздних бронзовых работах, таких как «Внутренняя и внешняя форма», эта идея достигает апогея, превращаясь в сложный диалог двух начал.

Глава 3. Архетипы: вечные темы в развитии

На протяжении всей своей карьеры Генри Мур исследовал ограниченный круг фундаментальных тем, которые можно назвать архетипическими. Возвращаясь к ним снова и снова, он каждый раз находил новые пластические решения, обогащая их смысл. Эти темы — лежащая фигура, материнство, внутреннее и внешнее, защита и уязвимость — стали для него языком для высказывания о вечных человеческих состояниях.

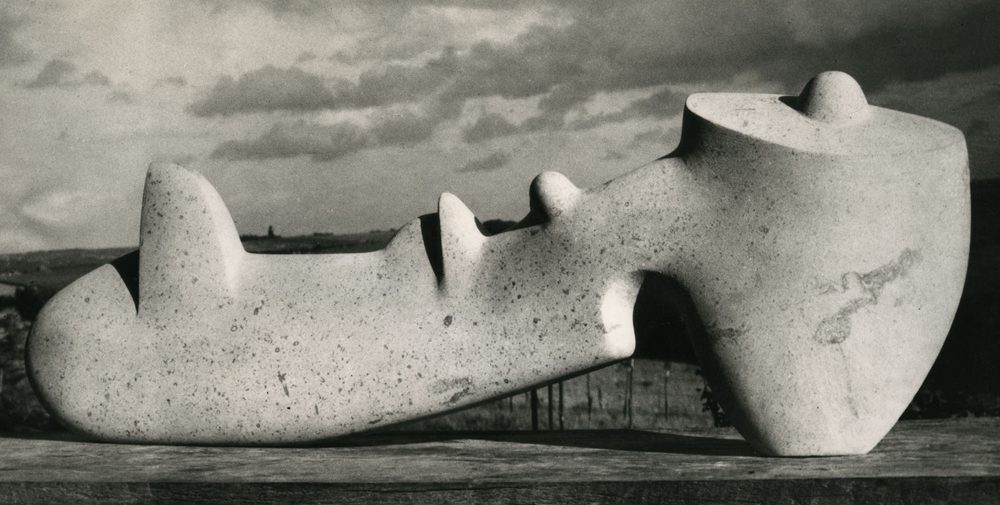

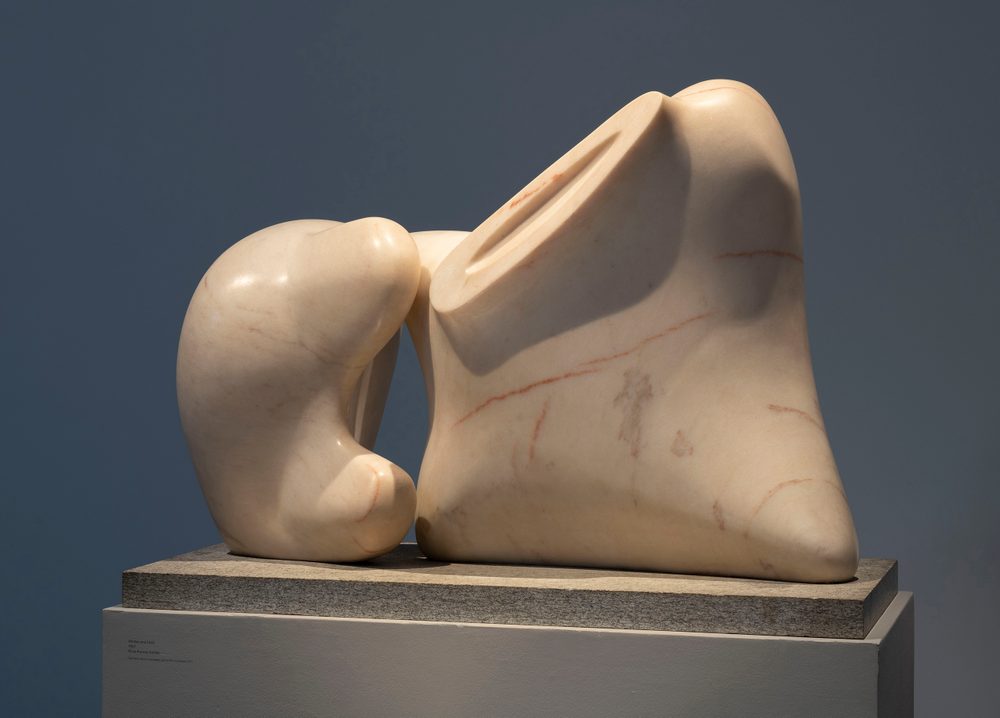

Мотив лежащей фигуры — визитная карточка Мура. Если его ранние работы, как, например, «Лежащая фигура» 1938 года из дерева, еще сохраняют некоторую связь с анатомией, пусть и сильно стилизованной, то в послевоенный период эта тема достигает монументального масштаба. «Лежащая фигура» 1957-58 годов, созданная для штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже, высечена из белого травертина, она огромна и неоспорима, как скала. Ее формы намеренно обобщены: плечи превращаются в мощные выступы, бедра — в плавные долины, а сквозное отверстие в центре воспринимается как арка или пещера. Это уже не просто тело; это топография, воплощение идеи покоя и устойчивости, образ земли, принимающей в себя человечество. Скульптура идеально вписана в архитектурную среду, становясь не украшением, а органичной частью пространства, что было принципиально важно для Мура.

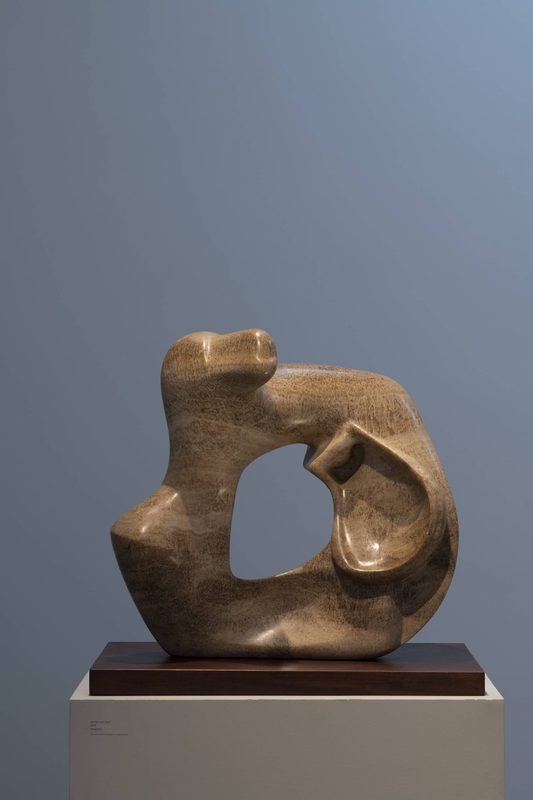

Серия «Шлемов» (1939-1940) — блестящий пример того, как Мур работал с диалектикой внутреннего и внешнего, защиты и уязвимости. Внешняя форма шлема, жесткая и бронированная, заключает в себе мягкую, биоморфную, почти человеческую «внутреннюю форму». Эта внутренняя часть напоминает одновременно и зародыш, и сердце, и рану. Шлем призван защищать, но сама композиция говорит о хрупкости того, что находится внутри.

в скульптуре «Павший воин» (1953-54). Здесь нет ни героизма, ни торжества. Тело воина искажено, его щит бесполезен, а поза выражает не победу, а агонию. Голова, напоминающая шлем, запрокинута, открывая уязвимую шею. Это мощный антивоенный памятник, где форма сама по себе становится криком отчаяния.

В «Короле и королеве» (1952-53) Мур создает не парадный портрет монархов, а архетипический образ древних, мифических правителей. Их тела, состоящие из угловатых плоскостей и сквозных отверстий, кажутся высеченными ветром из камня. Они сидят неподвижно и величественно, глядя в пустоту, их власть — не политическая, а вневременная, почти геологическая. При этом в «Короле» угадываются человеческие черты, в то время как «Королева» с ее изящным станом и прорезью-глазом обладает загадочностью иного порядка. Эта работа — размышление о достоинстве, силе и отстраненности.

Совершенно иной подход демонстрирует «Ядерная энергия» (1964-65), установленная в Чикагском университете на месте первой в мире управляемой ядерной реакции. Мур превратил научную абстракцию в мощный визуальный образ, напоминающий одновременно череп, грибовидное облако и архаический тотем. Верхняя часть скульптуры, с ее отверстиями-глазницами, вызывает ассоциации с черепом — символом смерти. В то же время монументальность и сложная текстура поверхности придают ей ощущение титанической, неконтролируемой силы. Это памятник не достижению, а предупреждению, где биоморфные формы служат для передачи самой разрушительной энергии, созданной человеком.

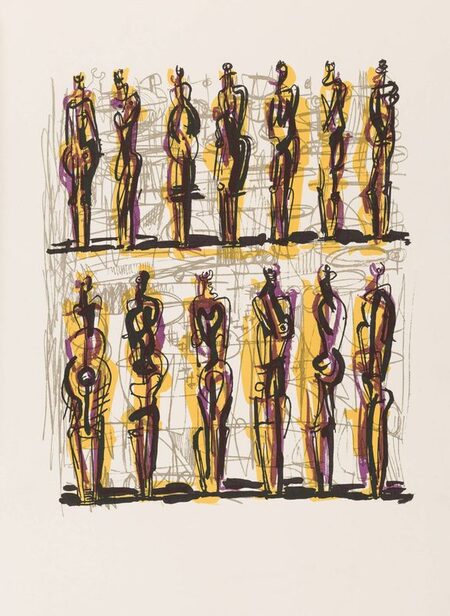

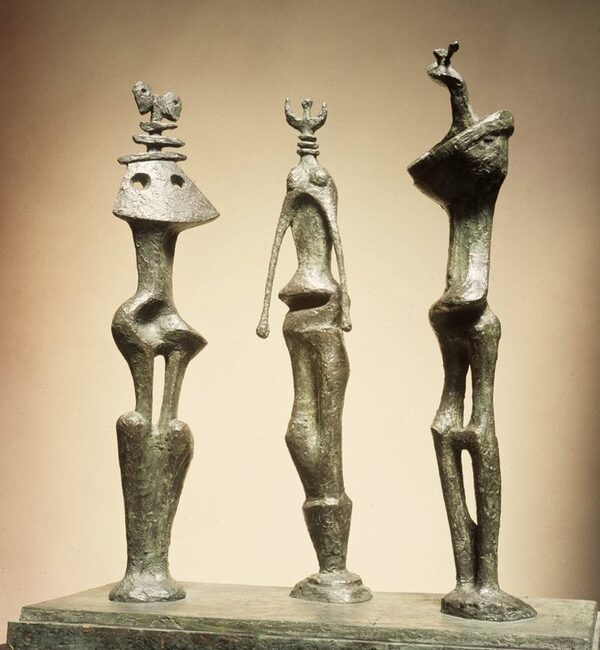

Интерес Мура к органическим формам иногда приводил его к почти чистой абстракции. «Три стоящие фигуры» (1947) — это не портреты, а вертикальные стелы, ритмично расположенные в пространстве. Их формы отсылают к менгирам, стволам деревьев и одновременно к человеческой фигуре. Они — воплощение коллективного, некоего племени или сообщества, где индивидуальность растворена в единстве группы.

Работа «Три формы позвонков» (1968) — это прямое заимствование и грандиозное увеличение природной структуры. Мур берет форму позвонка, изучает ее пластику — отверстия, отростки, сложный изгиб — и превращает в самостоятельный скульптурный объект. Композиция из трех элементов, различных по размеру и ориентации, создает динамичный диалог, напоминая о ритме и гармонии, заложенных в самой основе живого организма. Эти работы показывают, что для Мура граница между фигуративным и абстрактным была условной; он мыслил «органическими» категориями, будь то человек, животное или природный минерал.

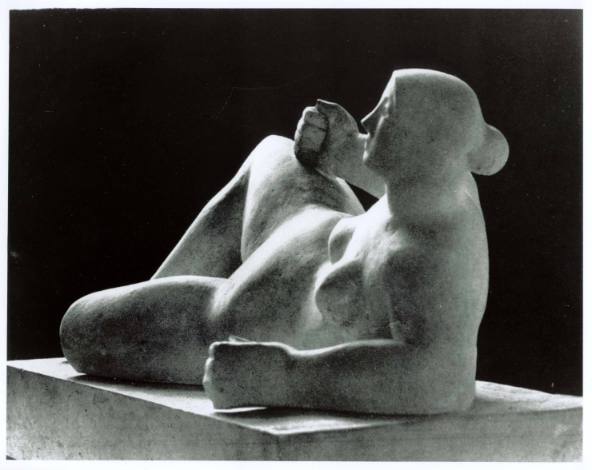

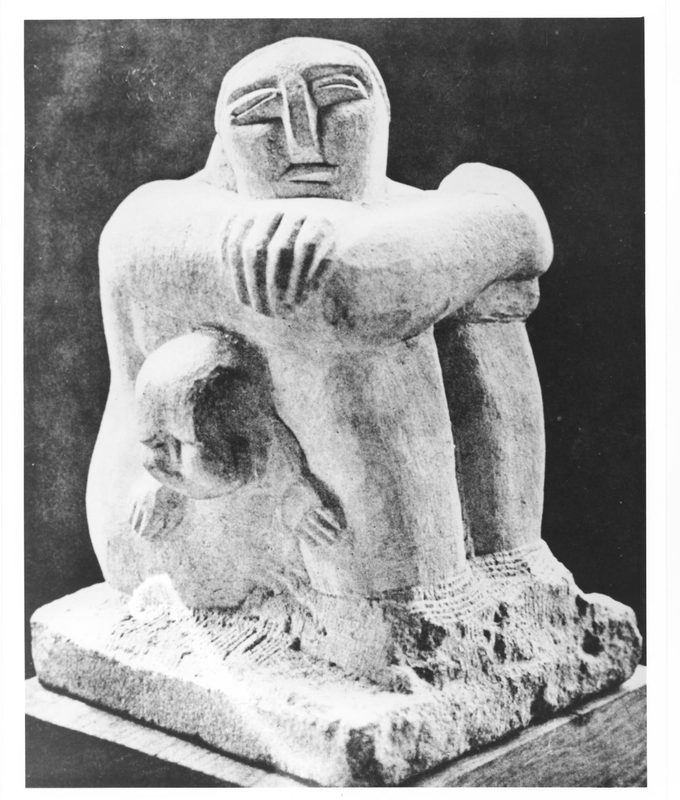

Тема материнства была для Мура одной из центральных и прошла сложную эволюцию — от плотских, земных образов к почти абстрактным символам. В ранних работах, таких как «Мать и дитя» 1930 года, связь между фигурами физически ощутима: компактная масса камня хранит в себе две нераздельные жизни, где крупные руки матери почти полностью envelop хрупкое тельце ребенка. Эти скульптуры дышат интимностью и почти зоологической primal силой, их формы тяжелы и основательны, как валуны.

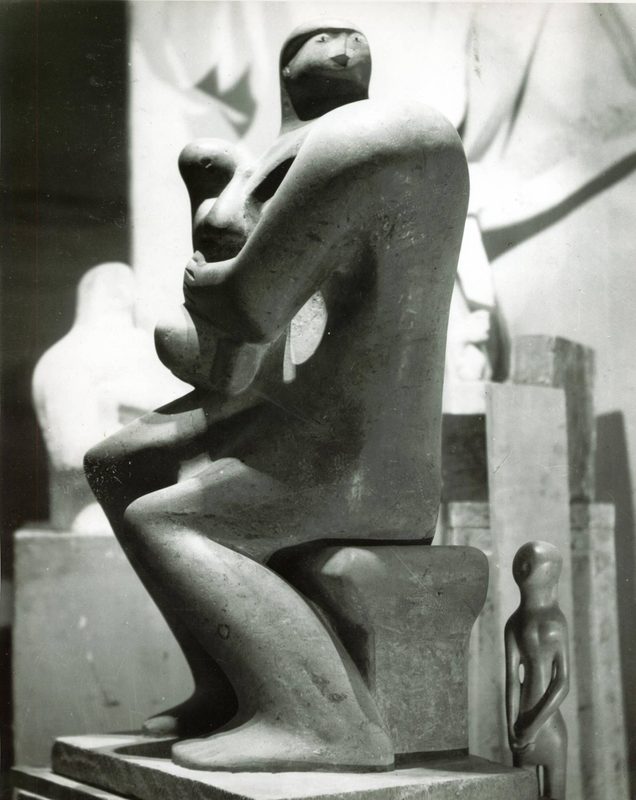

К 1950-м годам пластический язык Мура становится иным. В «Семейной группе» 1948-49 годов он иссуждает не просто биологическую связь, а социальную структуру. Композиция пирамидальна и устойчива: мощная фигура отца образует основание, мать с ребенком на коленях — среднюю часть, создавая образ защищенности и иерархии. При этом Мур избегает сентиментальности; его персонажи лишены портретных черт, их позы монументальны и ритуальны. Это не конкретная семья, а архетип Семьи как первичной ячейки человеческого сообщества.

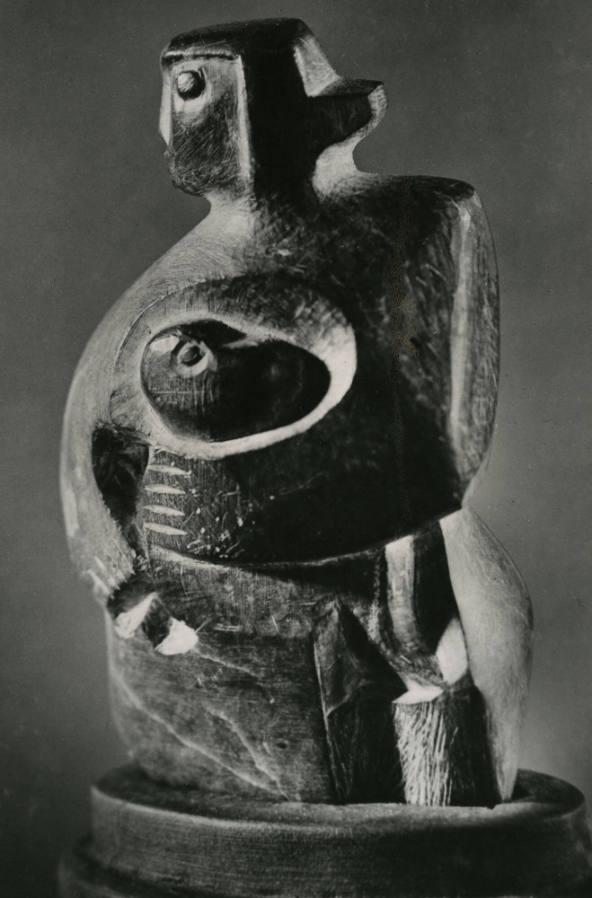

Поздние работы на эту тему, например «Мать и дитя: острие ножа» 1975-76 годов, демонстрируют радикальное обобщение формы. Название точно отражает суть: композиция строится на контрасте — массивное, устойчивое тело матери противопоставлено острой, устремленной вверх форме ребенка. Их соединение уже не физическое, а энергетическое, напоминающее о стреле и тетиве лука. Здесь Мур достигает высшей степени абстракции, превращая вечную тему материнства в мощную пластическую метафору напряжения, роста и передачи жизненной силы.

Через эти разнообразные, но внутренне связанные работы Генри Мур выстроил собственную мифологию. Он доказал, что, обращаясь к архетипам, скульптура может говорить о самом главном — о жизни, смерти, силе, уязвимости и месте человека в грандиозной системе мироздания.

Вывод. Образ, высеченный временем

Путь Генри Мура — это путь от частного к всеобщему. Он начал с конкретного человека в йоркширском пейзаже и лондонском бомбоубежище, чтобы прийти к созданию архетипов, понятных вне времени и культуры. Его скульптуры — это не застывшие монументы, а органичные сущности, живущие в симбиозе с природой и архитектурой. Он нашел новый образ человека, увидев его не как венец творения, а как неотъемлемую часть ландшафта, подверженную тем же силам роста, напряжения и эрозии, что и камень, и дерево.

Генри Мур, «Лежащая фигура» 1984. Фото: Крейг Фордхэм.

Его наследие — это язык, на котором можно говорить о фундаментальных вещах: о жизни и смерти, о хрупкости и прочности, о внутреннем мире и внешней среде. Скульптура после Мура обрела дар дышать пространством и говорить с ним на равных. Он доказал, что, обращаясь к самым древним, «дочеловеческим» формам, искусство может сказать самое важное о самом человеке.

Генри Мур, «Арка» 1979-80, травертин мрамор, Кенсингтонские сады

Роджер Бердж. «Жизнь Генри Мура». — Лондон: Издательство «Пегас», 2003, 480 с.

Дэвид Сильвестр. «Скульптура Генри Мура». — Нью-Йорк: Издательство «Прайгер», 1968, 224 с.

Генри Мур. «Заметки скульптора» // Официальный сайт Фонда Генри Мура. Архив текстов.

Джон Хеджеко. «Генри Мур: Мыслитель за работой». — Бостон: Издательство «Хоутон Миффлин», 1986, 312 с.

Алан Уилкинсон. «Рисунки Генри Мура». — Торонто: Издательство «Арт Букс», 1984, 196 с.

henry-moore.org Официальный сайт Фонда Генри Мура. (Дата обращения: 20.11.2025)